ストレスチェックは、50人以上の事業場で義務化されていますが、2025年には、これまで努力義務とされてきた従業員50人未満の事業場についても、ストレスチェックの実施を義務化する法改正案が可決・成立しました。本記事では、すべての企業で求められるメンタルヘルス対策の土台として、制度の概要や義務化の背景、具体的な実施の流れを解説します。法改正に備え、今こそ適切な対策を進めましょう。

ストレスチェックを戦略的に活用することでエンゲージメント向上や組織変革にもつなげられます。「今こそ見直したいストレスチェック」では、「義務対応」で終わらせない、組織を変えるためのストレスチェック活用のヒントをお届けします。

目次

ストレスチェックは義務化されている?

ストレスチェック制度は、2015年12月から労働安全衛生法により義務化されました。義務の対象は、常時50人以上の労働者が働く事業場です。具体的には、契約期間や労働時間などの要件を満たす従業員(社長・役員・派遣労働者を除く)に対し、年1回、医師や保健師などが「心理的負担の程度を把握する検査(ストレスチェック)」を実施することが求められています。

参考:東京労働局・各労働基準監督署「平成27年12月1日からストレスチェックの実施が義務になりました」

ストレスチェック制度とは

ストレスチェックとは、従業員が選択式のストレスに関する質問票に回答し、自身のストレス状態や職場のストレス要因を把握する検査です。ストレスチェックの目的は、「従業員が自分では自覚しづらいストレスに早めに気づき、セルフケアなどを通してメンタルヘルス不調を防ぐこと」と、集団分析によって組織が抱える問題を把握し、「職場環境の改善に役立てること」の2つです。また、高ストレス者を適切なケアにつなげる役割もあります。

参考:厚生労働省「ストレスチェック制度導入マニュアル」

参考:厚生労働省「職業性ストレス簡易調査票」(57 項目)

【関連コンテンツ】

【サンプルシートあり】ストレスチェックとは?項目や実施の流れを詳しく解説

ストレスチェックの実施が義務付けられる条件

法律により、「常時50人以上の労働者を使用する事業場」には、年1回以上のストレスチェック実施が義務付けられています(労働安全衛生法第66条の10、労働安全衛生規則第52条の9)。実施しなくても直接罰則はありませんが、労働基準監督署への報告を怠ると50万円以下の罰金が科されます。

また、2025年5月の法改正により、従業員50人未満の事業場でも実施が義務化されることが決定しました。現時点での施行日は「公布後3年以内に政令で定める日」とされており、具体的な期日は未定です。義務化に備え、早めの情報収集と準備を進める必要があるでしょう。

【関連コンテンツ】

ストレスチェック制度義務化のポイントと罰則を解説

ストレスチェック義務化の背景

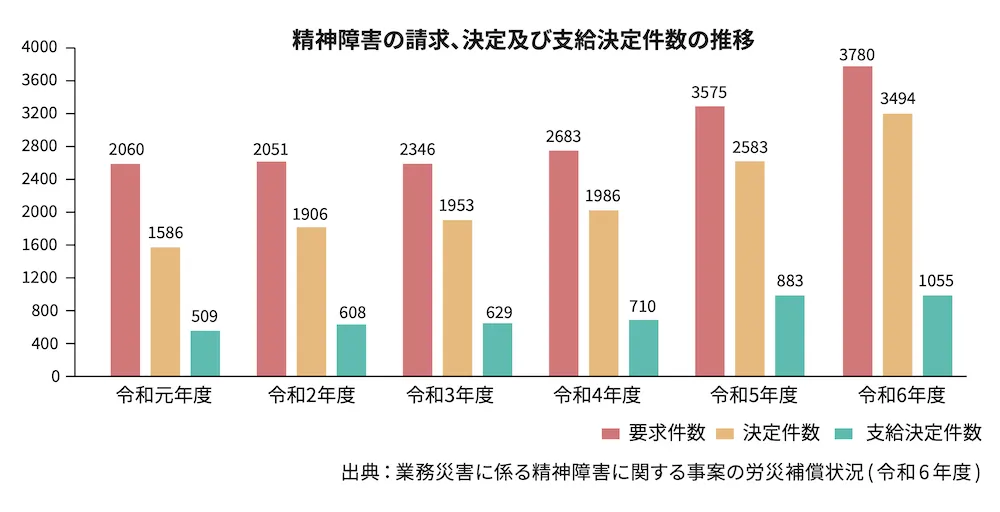

ストレスチェック義務化の背景には、メンタルヘルス不調を訴える人の増加があります。厚生労働省は2006年に「メンタルヘルス指針」を策定し対策を推進しましたが、その後もストレスを感じる従業員や、精神障害を患い労災認定を受ける従業員の数は増加の一途を辿っていました。不調は本人や家族、社会にも深刻な影響を及ぼすため、これまで以上に職場の対策が求められるようになり、義務化に至りました。

近年、精神障害による労災認定件数は過去最多の1,055件に増加し、事業場の12.8%がメンタル不調による長期休業・退職者を抱えています。従業員が人手不足や人間関係など多様なストレスを抱える中、ストレスチェックの義務化は、すべての事業場に対しメンタルヘルス対策の重要性を認識させ、積極的な取り組みを促す土台づくりとしての役割を担っています。

参考:令和6年度「業務災害に係る精神障害の労災補償状況」

参考:令和6年度「労働安全衛生調査(実態調査)」

参考:平成22年度「精神障害などに関する事案の労災補償状況」

50人未満の事業場でも、ストレスチェックが義務化へ

2015年12月に義務化されたストレスチェック制度は、これまで約10年、常時50人以上の従業員を擁する事業場のみが実施義務の対象でした。2025年5月の法改正により、従業員50人未満の事業場もストレスチェックの実施が義務化されることが決定しました。施行日は「公布後3年以内に政令で定める日」とされており、具体的な日付は未定です。これは、小規模事業場の制度対応負担を考慮し、十分な準備期間を確保するためです。企業は今後の動向を注視し、早めの対策を行いましょう。

令和6年の「労働安全衛生調査」によると、小規模事業場におけるストレスチェックの実施率は、50人以上の事業場が89.8%であるのに対し、30〜49人規模で57.8%、10〜29人規模で58.1%と、約30ポイントの大きな差があります。

この格差を解消し、規模を問わず実施を後押ししていくことは、国が掲げる「2027年までにメンタルヘルス対策に取り組む事業場を80%以上にする」という目標達成に直結します。今後、企業は一層メンタルヘルス対策に注力することが求められます。

参考:厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の概要(PDF)」

【関連コンテンツ】

50人未満の事業場のストレスチェック義務化へ!企業の対策や注意点を解説

ストレスチェック実施の流れ

ここからは、現行のストレスチェックの流れを具体的に解説していきます。従業員50人以上の事業場で実施される場合の一般的なプロセスをご紹介します。

実施体制の構築

まず、ストレスチェックの実施体制を整えます。安全衛生委員会(設置義務がない事業所の場合はそれに準ずる会議など)で検討すべき主な内容は以下の通りです。

- 実施者、実施事務従事者の選任

- 実施時期

- 質問票の選定、ストレスチェック結果の評価基準

- 面接指導を担当する医師

- 結果の保存・管理の方法

ストレスチェックの実施者などの選任や役割については、以下の記事で詳しく解説しています。

【関連コンテンツ】

ストレスチェックの実施者とは?実施者と実施事務従事者の違い、要件と役割を解説

ストレスチェックの質問項目の検討

ストレスチェックの質問票は、厚生労働省指定の3つの項目(①ストレスの原因、②心身の自覚症状、③周囲のサポート)を満たせばフォーマットの指定はありません。これらに業種や職場特性に応じた項目を追加できます。

厚生労働省は、これらを網羅した「職業性ストレス簡易調査票(57項目版)」を推奨しており、シートや結果出力プログラムを無料で提供しています。結果出力や集団分析などの実施プログラムも配布しているので、活用してみましょう。

このようなシートを用いて自社で運用するほか、外部のストレスチェックサービスを活用しする方法もあります。アドバンテッジリスクマネジメントでは、ストレスチェックをはじめあらゆるサーベイを一本化し、組織課題を効率的に特定できるプラットフォームサービス「アドバンテッジ タフネス」を提供しています。

ストレスチェックの事前周知

実施前に、従業員に対してストレスチェックの実施やその目的について周知します。厚生労働省では従業員への通知文例を公開しているので、参考にしてもよいでしょう。

ストレスチェックの実施

準備が整ったら、ストレスチェックの実施に移りましょう。紙の質問票を配布・記入してもらう方法のほか、前述のような外部のストレスチェックサービスを活用して、オンラインで回答してもらうことも可能です。

ストレスチェック結果の評価と通知

ストレスチェック実施者によって回答内容を評価し、従業員本人に結果を通知します。高ストレス者に該当するかどうかの判定もこのタイミングで行われます。なお、ストレスチェックの結果は、原則として本人と実施者のみが知れますが、本人の同意なしに第三者が結果を知ることはできません。

高ストレス者への対応

高ストレス者と判定された従業員は、医師による面接指導を受けるよう呼びかけます。従業員から申し出があった場合には、事業者は1ヵ月以内を目安に面接指導を受けられるよう、実施日時や場所を調整します。面接指導の実施後は、担当した医師から意見を聴取し、必要に応じて業務上の措置をとりましょう。

高ストレス者への対応については、以下の記事でも詳しく解説しています。

【関連コンテンツ】

ストレスチェックにおける高ストレス者への対応方法は?企業や従業員の対応、放置するリスクを解説

集団分析の実施・職場環境の改善

ストレスチェックの集団分析は努力義務ですが、実施することで組織のストレス傾向や課題を可視化でき、メンタルヘルス対策だけでなく、生産性向上や離職防止に役立ちます。分析結果は従業員の同意なしに事業者に提供可能ですが、集団の人数が10人を下回る場合は、個人特定を避けるため対象従業員全員の同意を得る必要があります。

【関連コンテンツ】

ストレスチェックの集団分析とは?実施手順や評価方法、活用方法までを解説

結果の保存・労働基準監督署への報告

ストレスチェックの結果と高ストレス者の面接指導記録には5年間の保存義務があり、紙・電子問わず厳重なセキュリティ管理が求められます。また、50人以上の事業場は、実施状況を労働基準監督署へ報告する必要があります。2025年1月より原則電子申請となり、当面は書面報告も可能ですが、今後はオンライン申請できるよう準備を進めておくことが望ましいです。

ストレスチェックを実施する際の注意点

最後に、ストレスチェックを実施する際の注意点をチェックしておきましょう。

制度を理解し、法令を遵守して実施する

企業は、法律に従ってストレスチェックを適切に実施することが求められます。対象者の範囲や実施頻度、高ストレス者への対応など、労働安全衛生法に定められた内容を遵守しましょう。

加えて、全従業員に制度の正しい理解を促し、安心して受検できる環境づくりも重要です。ストレスチェックの目的や意義をわかりやすく説明し、企業として心身の健康を守るために行っている取り組みであることを明確に伝えます。

“やって終わり”ではなく分析・改善まで行う

ストレスチェックは受検が目的ではなく、結果を分析し改善につなげることが重要です。従業員向けにはセルフケア研修等を実施し、職場環境改善の視点では、集団分析の結果を基にしたPDCAサイクルの構築が求められます。改善プロセスを社内全体に共有し見える化することで、従業員にストレスチェック受検の意義を実感してもらい、組織全体でメンタルヘルス対策を推進できます。

【関連コンテンツ】

ストレスチェックが意味ないとされる理由とは?効果のあるストレスチェックにする方法も解説

受検状況や結果を理由に不利益な取り扱いをしない

ストレスチェックの受検状況や結果を理由に、従業員に不利益な取り扱いをすることは禁じられています。例えば、ストレスチェックを受検しなかった、医師面接を希望した従業員に対し、高ストレス者であることを理由に本人の同意なく配置転換をする、解雇や退職を迫るなどの行為を行ってはなりません。

個人情報の取り扱いに注意する

記入済みのストレス調査票やストレスチェックの結果、面接指導の記録は、従業員のプライバシーに関わる情報です。実施者・実施事務従事者には守秘義務が課されており、本人の同意なくこれらの情報を事業者などの第三者に開示してはなりません。ストレスチェックの結果などは法律により5年間の保管義務があるため、厳重な管理のもと保管します。

ストレスチェックの記録保管については、下記の記事でも詳しく解説しています。

【関連コンテンツ】

ストレスチェックの結果は誰が保管する?保存方法や期間も徹底解説!【ストレスチェック徹底活用コラム】

負担軽減のため外部委託も検討を

ストレスチェック関連業務は、実施計画から分析、改善施策の実行、高ストレス者対応まで多岐にわたります。新たに義務化対象となる事業場では、全業務を社内で完結させるのは難しい可能性があります。

そのため、外部の専門サービスやシステムの活用が有効です。外部サービスを活用すれば、より踏み込んだ分析と自社の課題に沿ったアドバイスが得られます。サービス選定の際は、測定項目や分析機能の豊富さについての検討が大切です。

専門家と連携をとる

ストレスチェックの質問精度や職場改善の質を高めるため、産業医、保健師、カウンセラーなどの専門家との連携は不可欠です。社内事情を知る専門家の意見を取り入れることで、質問の精度が向上し、高ストレス者への対応も迅速化できます。

産業医に実施を依頼できない企業は、社内の保健師を選定しても問題ありません。産業医選任義務のない小規模企業は、地域の産業保健総合支援センターに相談するのもおすすめです。

【関連コンテンツ】

産業保健の専門家があかす「ストレスチェック制度」の実態と課題 職場改善を前進させる3つのポイント

メンタルヘルス対策の土台を整えましょう

今回の法改正ですべての事業場にストレスチェックの実施が義務化される見通しとなったため、小規模な企業は施行に向けた早めの準備が必要です。法令遵守はもちろん、この義務化を機に従業員の心身の健康を守り、職場のメンタルヘルス対策の強化と見直しを図ることが求められます。