2025年、労働安全衛生法の改正により、従来はストレスチェックの実施が「努力義務」とされていた常時50人未満の労働者を使用する事業場についても、実施が義務付けられることになりました。今回は、50人未満の事業場がストレスチェックを実施するために必要な準備や対策、注意点について詳しく解説します。

目次

50人未満の事業場でのストレスチェックが義務化

2025年5月、衆議院本会議で改正労働安全衛生法が可決・成立しました。まずは、法改正のポイントと施行時期についてチェックしておきましょう。

労働安全衛生法の改正により義務化の対象が拡大

労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の従業員を使用する事業場では年1回以上のストレスチェックの実施が義務付けられています。ストレスチェックの実施義務を拡大する方針については議論が続けられてきましたが、2025年5月の法改正で、従業員数50人未満の事業場についても、ストレスチェックの実施を義務付けることが正式に決定しました。

改正内容の施行期日は、原則として令和8年4月1日となっているものの、ストレスチェックの実施義務拡大については「公布後3年以内に政令で定める日」とされています。制度対応のために事業場にかかる負担を考慮し、準備期間を十分に確保できるよう、現状では具体的な期日が定められていません。ストレスチェックの実施に向けては入念な計画と準備が必要となるため、今後の動向を注視するとともに、早めに対策を行っておくことがおすすめです。

参考:厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の概要(PDF)」

法改正のポイント

今回の法改正で、すべての事業場にストレスチェックの実施が義務付けられ、企業のメンタルヘルス対策はさらに重要なものとなりました。今後は、企業規模にかかわらず、従業員の健康維持と職場環境改善に向けた体制の整備とさらなる運用強化が求められます。

しかし、小規模事業場では、衛生委員会の設置義務や産業医の選任義務がないため、実施体制の構築そのものが負担になりやすいです。また、少人数ゆえに従業員のプライバシー確保が難しく、実施に慎重にならざるを得ない事情もあります。

こうした実態を踏まえ、厚生労働省は、50人以上の事業場の実施方法に準じつつ、小規模事業場の実情に応じた運用を求めていく方針を示しました。マニュアルの整備や報告義務の緩和などの支援体制を整備し、現場への配慮を加えた制度設計が進められています。集団分析・職場環境改善は、事業場規模に関わらず努力義務とされていますが、誰もが働きやすく、生産性の高い組織を作るためには、柔軟で実効性のある対応を実施していくことが重要です。

参考:厚生労働省「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 中間とりまとめ」

ストレスチェックの目的と、ストレスチェックの義務化が進む背景

改めて、ストレスチェックの目的と、義務化の対象が広がっている背景について整理します。

ストレスチェックの目的

ストレスチェックとは、従業員が選択回答式のストレス質問票に回答し、自分自身のストレス状態や職場のストレス要因などを調べるものです。その目的は、「従業員が自分のストレスに早めに気づき、メンタルヘルス不調を未然に防ぐこと」と、結果の集団分析を通して「職場環境の改善を図ること」の2つです。自分自身では自覚しづらいストレスに気づいてもらい、セルフケアなどの行動を促す他、高ストレス者を適切なケアにつなげる意義もあります。

ストレスチェック義務化の対象が拡大された背景

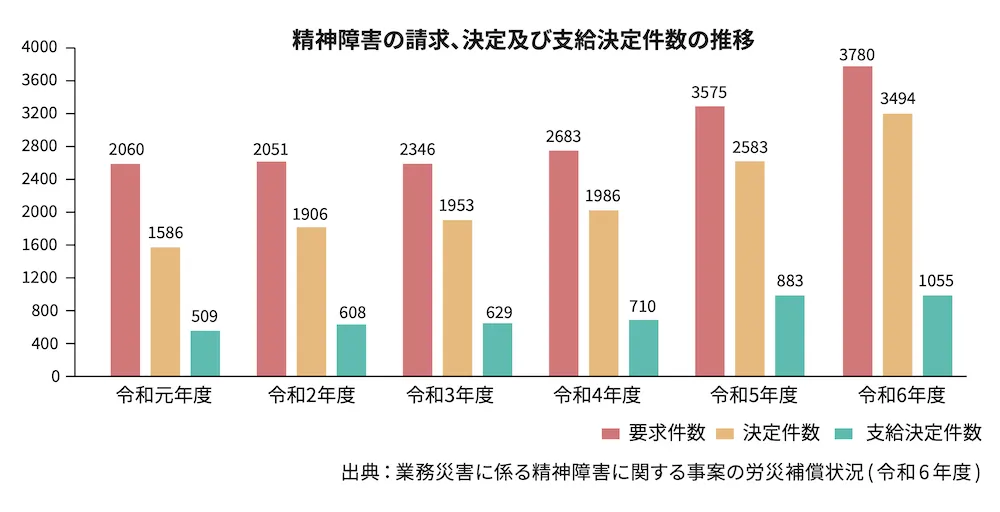

令和6年度「業務災害に係る精神障害の労災補償状況」によると、精神障害の労災支給決定件数は年々増加傾向にあり、同年度は1,055件で過去最多となりました。また、令和5年度「労働安全衛生調査(実態調査)」では、メンタルヘルス不調により連続1ヵ月以上休業、または退職した従業員がいると回答した事業場は13.5%でした。

働き方の変化や人手不足による業務負担の増加など、働く人を取り巻くストレス要因はさまざまです。しかし、企業規模によらず一定の割合で離職者が存在することからも、メンタルヘルス対策の強化は急務といえます。国としても、メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を2027年までに80%以上、従業員数50人未満の事業場におけるストレスチェック実施率を2027年までに50%以上とするなどの目標を掲げています。

参考:令和6年度「業務災害に係る精神障害の労災補償状況」

参考:令和5年度「労働安全衛生調査(実態調査)」

50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施状況は?

ストレスチェックの実施率そのものについては、50人未満の事業場を含め年々上昇傾向にあります。ストレスチェック制度の実施状況(令和5年)によると、ストレスチェックを実施している事業場の割合は、50人以上の事業場では81.7%でした。しかし、当時努力義務であった50人未満の事業場では34.6%にとどまっています。また、50人未満かつ他に同一経営の支店や工場などを持たない単独事業場の実施割合は1割以下と、特に少ないことがわかっています。

参考:ストレスチェック制度の実施状況(令和5年)

参考:厚生労働省「ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて」

50人未満の事業場におけるストレスチェックのメリット

50人未満の事業場では、ストレスチェックの実施そのものが負担になりやすく、実施に至るまでにさまざまなハードルがあることは否めません。しかし、ストレスチェックを実施することによるメリットも多くあります。

メンタルヘルス不調による休職・離職を防ぐ

メンタルヘルス不調に気がつかず悪化してしまうと、休職や離職に至ることも少なくありません。ストレスチェックをきっかけとして、不調に早めに気づき適切な対処につなげることで、休職や離職、およびそれらによって生じるさまざまなリスクを低減できる可能性があります。

特に、従業員数の少ない小規模な事業場では、一人の休職が事業継続や組織運営に深刻な影響を与えることも考えられます。組織活動を安定的に継続していくという意味でも、ストレスチェックが果たす役割は大きいでしょう。

職場環境改善のヒントが見つかる

ストレスチェック結果の集団分析を行うと、組織全体のストレス状態や職場環境の問題点が可視化されます。これにより、確かな裏付けを持って職場環境の改善ができるようになります。

集団分析は原則として10人以上の集団が対象と推奨されていますが、個人が特定されない形で分析をするか、従業員全員の同意を得ることで、より小さな集団単位での分析も可能です。職場環境の改善によって、一人ひとりが安心していきいきと働けるようになれば、従業員のモチベーションや組織の生産性向上も期待できるでしょう。

企業イメージの向上につながる

ストレスチェックの実施を通して「従業員の心身の健康を守る」「働きやすい職場をつくる」という姿勢を内外に示すことで、企業イメージが向上する点もメリットです。既に働いている従業員だけでなく、求職者や取引先などにも好印象を与えられます。メンタルヘルス対策の取り組みを真摯に進めることが、企業の価値を高めます。

50人未満のストレスチェックを実施する際の注意点

小規模な事業場でストレスチェックを実施する場合の注意点を押さえておきましょう。

従業員に周知し理解を得る

ストレスチェックを効果的な取り組みにしていくためには、従業員の理解と協力が不可欠です。特に、50人未満の小規模場な事業場では、従業員同士の距離が近く、お互いの状況をよく知っていることも多いです。そのため、「上司や同僚に結果を知られてしまうかもしれない」「正直に答えづらい」など、不安や懸念を抱かれる可能性があります。

ストレスチェックの実施前に、制度の目的や結果の取り扱い方などについて丁寧に説明する機会を設けましょう。そこで「本人の同意がない限り、結果は企業側に知らされない」「結果を知りうる立場の担当者には守秘義務がある」「回答したことや結果の内容で不利益を受けるなどはない」などを従業員に伝えることが大切です。併せて、一人でも多くの従業員が受検し、正直な回答が、より組織の実態に沿った課題把握につながることを周知し、実施の意義を十分に理解した状態で受検してもらうのが望ましいです。

実施時期や担当者などを決め、対応を検討する

事業者は、ストレスチェックの実施責任を負っており、実施に関する方針の決定などを担います。ストレスチェックの担当者を選任し、実施時期や使用するストレス調査票の種類、実施手順、高ストレス者の選定基準や面接指導のフォロー体制などについて検討しましょう。

ストレスチェックの実施者は医師や保健師などの有資格者に限られているため、実施のみを産業医などに委託するのか、外部にすべて委託するのかを早めの検討が望ましいです。ただし、小規模企業は産業医の選任義務がないため、ストレスチェックを引き受けてもらえる医師を探すところから始めなければならない場合もあります。

従業員50人未満の小規模な事業者であれば、地域の産業保健センターでストレスチェックの進め方などに関する相談ができるため、利用するのも一つの方法です。外部サービスの選定ポイントについては後述します。

参考:厚生労働省「こころの耳」地域産業保健センター(地さんぽ)

段階的に取り組みを進める

担当者および従業員の負担、予算面を考慮すると、初年度からストレスチェックの実施、集団分析、職場環境改善までのプロセスをすべて行うことは難しいかもしれません。負担感を和らげ、ストレスチェックを無理なく継続的に実施していくためにも、複数年にまたがって段階的に取り組みの範囲を拡大していくことがおすすめです。

<例>

1年目:法令に基づいたストレスチェックの実施、高ストレス者への面接指導

2年目:集団分析の実施

3年目:集団分析の結果を活用した職場環境改善

ストレスチェックは外部委託がおすすめ

厚生労働省の検討会においても、小規模な事業場がストレスチェックを実施する場合には、プライバシー保護の観点などから、外部の専門サービスの利用が推奨されています。最後に、ストレスチェックを外部委託する際の選定ポイントなどについてご紹介します。

ストレスチェックを外部に委託するメリット

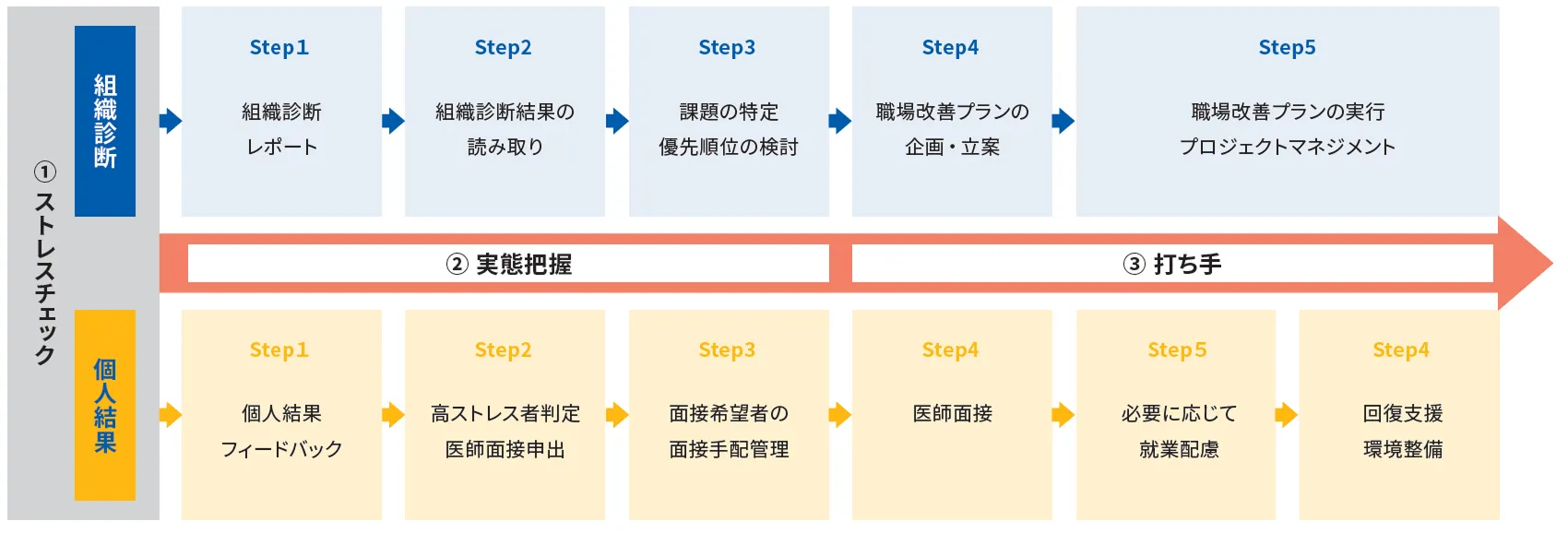

ストレスチェックは、計画の策定から実施、さらに集団分析と改善施策の実行まで多くのプロセスがあります。特に小規模な事業場では、人員の確保やプライバシー保護の点からも、すべてを内製化することは難しい可能性が高いです。

ストレスチェックを効率的かつ効果的な取り組みにしていくためには、専門知識を有した外部サービスの活用が望ましいです。集団分析結果をさまざまな切り口から比較できる、セキュリティ体制が構築されている、豊富な知見に基づいたアドバイスを受けられるなど、多くのメリットがあります。

外部サービスの選定ポイント

外部サービスを選定するにあたり、注目したいポイントをチェックしておきましょう。

<選定時のチェックポイント>

- 委託先がストレスチェックの目的を理解しているか

- 法令要件を満たした調査票を使用しているか

- 自社のストレスチェック担当者と連携できる体制があるか

- プライバシーが守られ、情報が適切に管理されるか

- 紙/Web回答など自社が求める実施方法が選べるか

- ストレスチェックで測定できる項目が豊富か

- さまざまな切り口での分析や、同業・同規模他社との比較が可能か

- 個人結果に対するアプローチが可能か

- 管理職が自らチームの課題を見つけ、改善のアクションに移せるレポートが出せるか

- 改善に向けた相談や質問ができるか、アドバイスを受けられるか

早めの準備で義務化に対応しましょう

ストレスチェックの実施がすべての事業場に義務付けられることとなり、これまでは実施が努力義務だった事業場では、改正に対応すべく早めの準備が求められます。限られたリソースのなかでもストレスチェックを実効的な取り組みにしていくためには、実施計画を入念に策定し、「やりっぱなし」で終わらせない仕組みづくりが必要です。担当者などの負担軽減、従業員の抵抗感を和らげるためにも、ストレスチェックは外部の専門機関を活用しての実施がおすすめです。よりよい職場づくりのためにも、できることから1歩ずつ取り組みを進めていきましょう。