若手社員のメンタル不調の要因として多いのが、職場環境への不安や人間関係の悩み。当社の「訪問カウンセリング」は、専門のカウンセラーが定期的に各企業の事業所や各拠点を訪問し、社員のメンタル面をサポートすることで、こうした課題の早期発見・対応を可能にします。本記事では、若手社員のメンタル不調を早期発見するための訪問カウンセリングの活用法について詳しく解説します。

はじめに

止まらない若手の離職。その要因とは?

「最近、若手がすぐ辞めてしまう」

そんな声が、企業の人事担当者から多く聞かれるようになりました。厚生労働省によると、大卒新入社員の3年以内離職率は約30%であり、3人に1人が離職をするというデータが示されています。入社からわずか数ヶ月で離職するケースも珍しくなく、採用・育成にかけたコストが無駄になるだけでなく、職場の士気にも影響を与えかねません。

なぜ、若手社員は定着しないのか?その背景には、“相談できない職場環境”という見えにくい課題が潜んでいます。

参考:厚生労働省「新規学卒者の離職状況」

データから見る若手社員の特徴

当社では、ストレスチェック利用顧客の結果データを『アドバンテッジタフネス白書』として毎年まとめ、顧客に向けてベンチマーク情報として提供しています。白書データの結果から、20代の「高ストレス者※割合」が減り、「高エンゲージメント者※割合」が増している、つまり“いきいき”と働く若手社員の割合が増えているということが分かりました。

(『アドバンテッジタフネス白書2025』データを参照:『アドバンテッジタフネス白書』は当社顧客へのみ提供している情報資料)

※高ストレス者とは、高いストレス状態にあり、メンタルヘルス不調リスクが強い者を意味しています

※高エンゲージメント者とは、ワークエンゲージメント=仕事に対する熱意を強く持ち仕事に取り組んでいる状態を意味しています

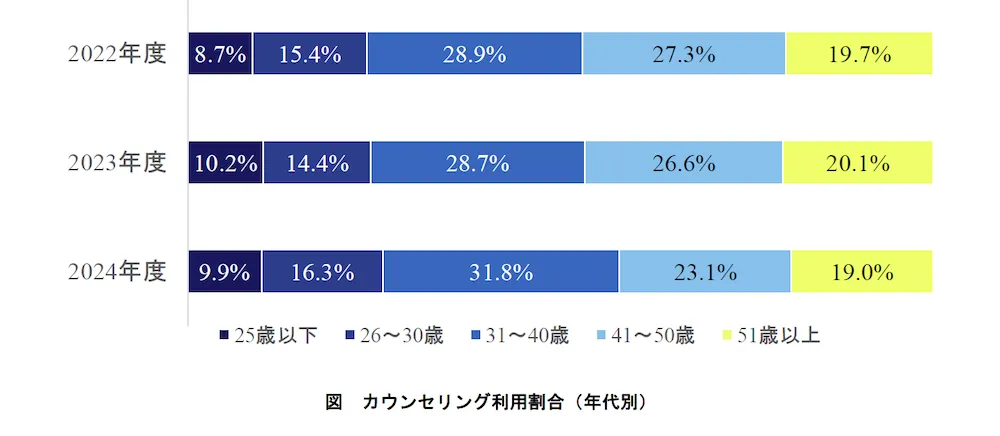

しかし実際は、カウンセリング利用者のうち約25%は若手社員の利用です。若手社員からは様々な内容の相談が寄せられていますが、その中でも「今は特に問題はないが、今後についての不安がある」という相談は少なくありません。つまり、ストレスチェック等の数値に課題が見られなくても、若手社員が将来に対しての不安を抱えていることがうかがわれるため、定期的なフォローが必要になると考えられます。

参考:アドバンテッジJOURNAL【タフネス白書×カウンセリングで紐解く!】将来が不安!?若手社員に寄り添うカウンセリング介入方法

社内で若手をフォローする難しさとは?

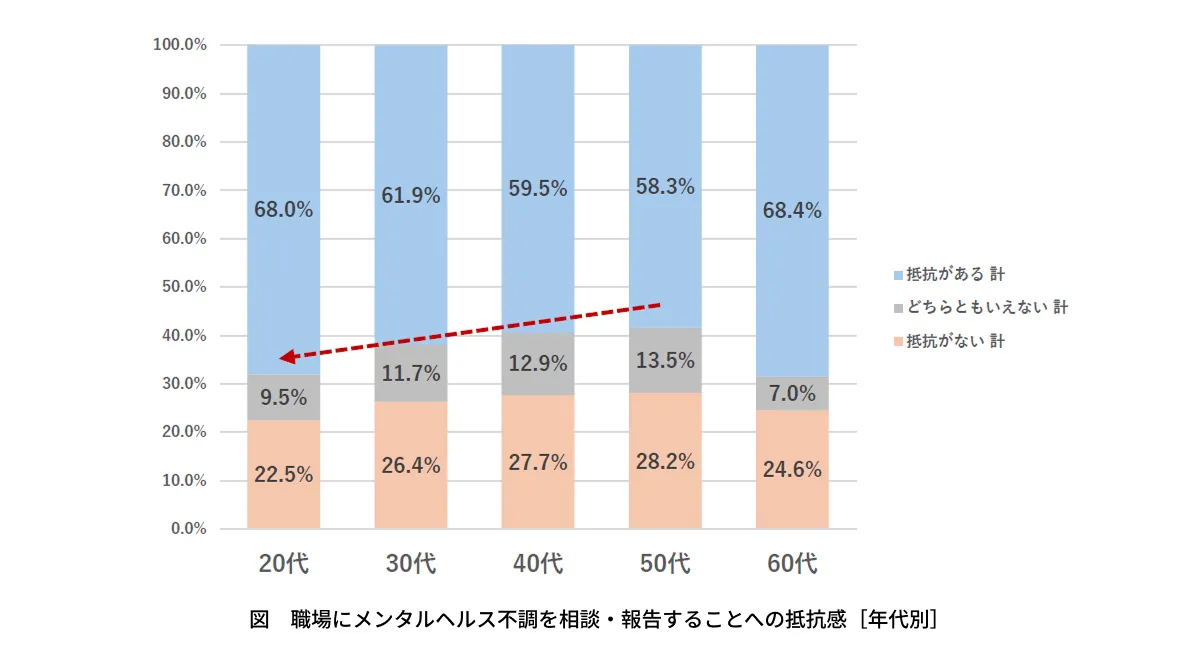

定期的なフォローが必要な一方で、いったいなぜ職場では相談ができないのでしょうか。20代社員の約70%が職場へのメンタルヘルス相談に抵抗を感じており、「相談すると評価が下がるのでは」という懸念が強く、キャリアへの不安が背景にあると言われています。また、職場に相談しても「解決しないのでは」と感じている傾向があるという調査データも示されています。このため、社内で若手社員をフォローしようとしてもうまくいかず、対応する時間は取られるにもかかわらずなかなか目に見える効果が出ないという事が起こってしまうようです。

このように考えると、社内で若手をフォローすることには限界があり、必要に応じて相談窓口を外部にアウトソースしながら対応を進めていく必要性が見えてきます。

※図表2:職場にメンタルヘルス不調を相談・報告することへの抵抗感[全体、年代別]を元に当社で加工

出所:パーソル総合研究所(2024)「若手従業員のメンタルヘルス不調についての定量調査」

社外カウンセラーが話を聞く意義とは

当社の「訪問カウンセリング」は、専門のカウンセラーが定期的に各企業の拠点を訪問し、社員の皆さまのお話をじっくり伺いながら、課題の整理と解決のサポートを行うサービスです。社外のカウンセラーが対応することで、特に若手社員が抱えがちな「評価への不安」や「社内の目が気になる」といった心理的ハードルを下げることができます。また、人事・総務部門の担当者にとっても、社内フォロー業務の一部を専門家に委ねることで、対応工数の削減や専門性の高い支援の提供が可能になります。

「カウンセリング」と聞くと、メンタル不調の方が利用するものというイメージを持たれることもありますが、実際には以下のような幅広いテーマでご相談いただくことが可能です。

- 仕事のストレスや人間関係の悩み

- キャリアプランや将来への不安

- プライベートとのバランス

- 新しい環境への適応や自己理解

訪問カウンセリングにおける若手社員フォロー事例

A社では、若手社員の定着支援を目的に、現場マネージャーが数か月に一度、全員に面談を実施する体制を取っていました。しかし、面談の調整や対応にかかる工数が大きく、マネージャーの業務負荷は増加。さらに、面談を通じて不調の兆候を把握することが難しく、結果として休職者や退職者が発生し、マネージャー自身が疲弊するという悪循環に陥っていました。

この課題を受け、A社では「メンタル不調の早期発見」と「職場の心理的安全性の向上」を目的に、「訪問カウンセリング」の導入を決定。専門のカウンセラーが定期的に現場を訪問し、社員一人ひとりの声に耳を傾けることで、マネージャーの負担を軽減しながら、社員の不安や悩みを早期にキャッチできる体制を構築しました。

導入後は、社員の相談件数が増加し、職場の雰囲気にも変化が見られるようになりました。「誰かに話せる場があるのは良い」「評価に影響しない安心感がある」といった声が若手社員から寄せられ、離職につながるメンタル不調の未然予防や職場の活性化にもつながっています。また、本人の同意を得た上で人事部門との連携を通じて、情報を共有することで会社側がどのようなサポートをすればよいかが明確になり、社内サポート体制の強化にもつながりました。

実際のご利用イメージ

訪問カウンセリング利用の流れ

利用の流れのイメージは下記のような形になります。

- 従業員から人事担当者にメンタルや身体の不調を相談

- 人事が予約を取りまとめてカウンセラーとの面談をセッティング

- カウンセラーと従業員が職場でカウンセリングを実施

- ご本人同意のうえ、カウンセラーから人事に面談内容を報告

ご本人の話を伺って課題解決のお手伝いをすると共に情報を担当者の方にフィードバックすることで今後の社内サポート検討にも寄与いたします。

まとめ

今回は、若手社員のフォロー体制強化を目的に「訪問カウンセリング」を導入された企業の事例をご紹介しました。

社内のみでフォロー体制を構築する場合、どうしても人事担当者や現場マネージャーの負担が大きくなりがちです。さらに、若手社員にとっては「評価に影響するのでは」「上司に知られたくない」といった心理的ハードルが高く、相談そのものをためらってしまうケースも少なくありません。

そこで、社外の専門カウンセラーが定期的に職場を訪問し、社員一人ひとりの声に耳を傾ける「訪問カウンセリング」の仕組みを導入いただくことで、若手社員の相談のしやすさと人事部門の業務効率化の両立が可能となりました。

訪問カウンセリングでは、若手社員が自身の現状や気持ちを安心して話せる環境を提供します。カウンセラーとの対話を通じて、これまでの振り返りを行いながら、客観的な視点からの問いかけや助言を受けることで、不安の軽減や今後の行動指針の明確化につながります。また、本人の同意を得たうえで会社側に必要な情報を共有することで、メンタル不調の未然予防や早期発見が可能となり、最終的には離職防止や職場の安定化に寄与しています。

「相談できる場をつくりたい」「人事の負担を減らしたい」「メンタル不調を未然に防ぎたい」そんな課題をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。訪問カウンセリングが、貴社の人材定着と職場づくりを力強くサポートいたします。

【著者プロフィール】

株式会社アドバンテッジリスクマネジメント「人」ソリューション部

臨床心理士・公認心理師 鈴木 潤也

青山学院大学大学院 教育人間科学研究科心理学専攻博士後期課程単位取得満期退学(修士(心理学)/青山学院大学)。教育機関にてスクールカウンセラーとして勤務。その後、複数の教育機関内の学生相談室でのカウンセリングを経験。精神科クリニックで心理士として勤務。私立大学にて講師として従事。2016年に、株式会社アドバンテッジリスクマネジメントへ入社し、カウンセリングサービス提供部隊に参画。以後、同部署にてカウンセリング対応、カウンセリングの効果検証・学会発表に関する業務を担当し、カウンセリングで得た知見をアカデミックな領域に展開し、日々より良いカウンセリングサービスを提供するために活動。現在は訪問カウンセリングのプロダクトマネジメントを担当し、必要な方にカウンセリングサービスをお届けできるよう日々活動を続けている。