従業員の健康維持・増進へ中長期的に投資することで、企業価値向上へとつなげる「健康経営」。今や多くの企業が注力していますが、中には手探り状態で課題を抱えている企業も多いのではないでしょうか。

当社アドバンテッジリスクマネジメントは、これまで3,000 社を超える企業にサービスを提供し、さまざまな企業の健康経営推進を支援してきました。今回は当社顧客の中から、健康経営に向けて人事部を中心とする多角的な体制を構築し、ダイバーシティを意識した取り組みを推進された結果、今回初めてとなる「ホワイト500」を取得した帝国ホテル様をご紹介します。

同社は、これまで多様な働き方を支える制度拡充などに取り組んできました。2022年に発表した「中長期経営計画2036」にて人を原点とする帝国ホテルブランドを進化させるための基本戦略の一つとして「健康経営の推進」を取り上げ、公式ホームページでも「健康経営宣言」を公表し、各種イベントやセミナー、研修の開催に加え、制度拡充を進めています。戦略の構築から実現に向けたパートナー探しをする中で、具体的な課題の抽出から健康経営の戦略・体制の構築をご支援する「健康経営支援コンサルティング」を導入いただいています。

その帝国ホテル様の健康経営の考え方や取り組みについて、人事部や健康保険組合等から構成される健康経営推進チームの5名にお話を伺いました。

※文中の内容および記載の法人名・組織名・所属・肩書きは、すべて取材時点(2025 年 3月)での情報です。

【プロフィール】

茶谷 健太朗様:人事部 人材育成室 室長

2001年入社。人材育成や人権啓発、ダイバーシティ推進を担うセクションの責任者。中長期経営計画の人事戦略に基づいた人材育成計画の立案と実行を担当。

竹内 まり子様:人事部 人材育成室 ダイバーシティ推進 支配人

2008年入社。女性/外国人/障がい者など、多様な人材の活躍推進・両立支援を目指して企画立案や社内告知を行う。健康経営施策をメインで担当する。

玉置 文枝様:人事部 労務課 労務 支配人

1991年入社。2015年からダイバーシティ推進担当、2021年からは労務管理や福利厚生全般(健康経営・育児介護支援など)に携わる。

伊藤 浩子様:人事部 労務課 健康管理室 看護師

2023年入社。看護師として各種健康診断の計画・実施、健康管理システムの運用、保健指導、感染症予防対策・実施、体調不良・怪我の一時処置などを担う。

近江 耕様:帝国ホテル健康保険組合 事務長

1983年入社。健康保険組合の主業務である「適用」・「給付」の統轄、保険加入者の疾病予防、健康増進を推進すべく、セミナーや研修などの保健事業を行う。

「人」を原点とする帝国ホテルの健康経営

経営戦略としての健康経営:従業員満足度とお客様満足度は循環する

——貴社の経営において、「健康経営」はどのような位置づけでしょうか。

茶谷:帝国ホテルでは、「人」を原点にブランドをより進化させることを目指しています。健康経営は、その重要な経営課題の1つという認識です。

——「健康経営」が経営課題の1つというのはどういうことでしょうか。

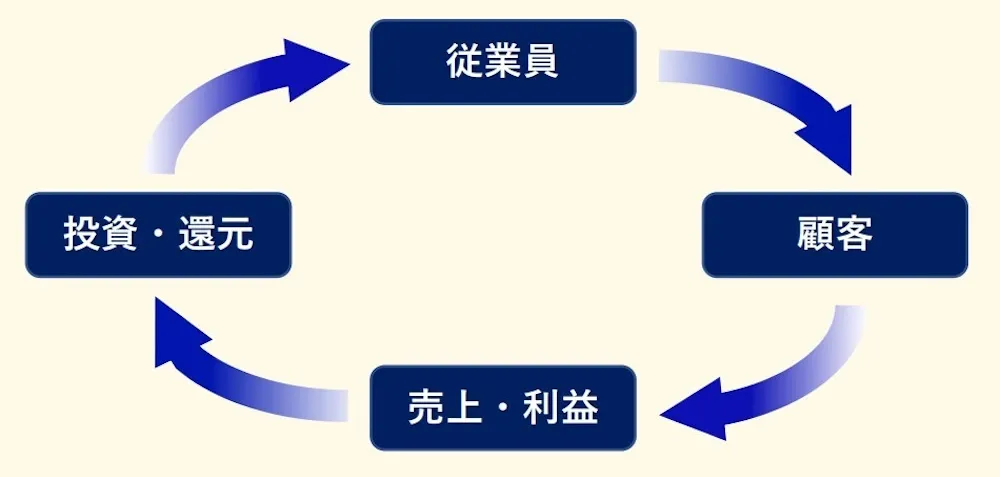

茶谷:従業員が生き生きと働くことでより良いサービスが提供できるようになれば、お客様の満足度も上がると考えています。お客様満足度が向上すれば、当社の売上・利益につながり、従業員への還元にも結びつくはずです。さらにそれによって従業員満足度が向上すれば、より良いサービスを生み出す原動力となります。

こうした「人」を中心とする共創のサイクルについて改めて言語化すべく、2022年に「中長期経営計画2036」の中で、「健康経営の推進」を公表しました。

現在日比谷の再開発の一環で、当ホテルの建て替え計画を進めています。タワー館、そしてその後本館の建て替えが始まり、2036年に全てのプロジェクトの完了を予定しております。このタイミングを一つのマイルストーンとして、全社的に取り組みを進めています。

近江:これまでも健康経営状況の調査を何度か行いましたが、24時間営業で生活リズムが不規則になりがちなホテルとして、従業員の健康を守らなくてはいけないと再認識しました。コロナ禍を経て個人の健康に対する意識の高まりも追い風となり、健康経営とは何かを研究し始め、取り組むに至りました。

帝国ホテル「中長期経営計画2036」より

担当者だけでなく専門家・健康保険組合等を巻き込んで取り組む

——健康経営を推進するにあたって、どのような体制で臨んでいますか。

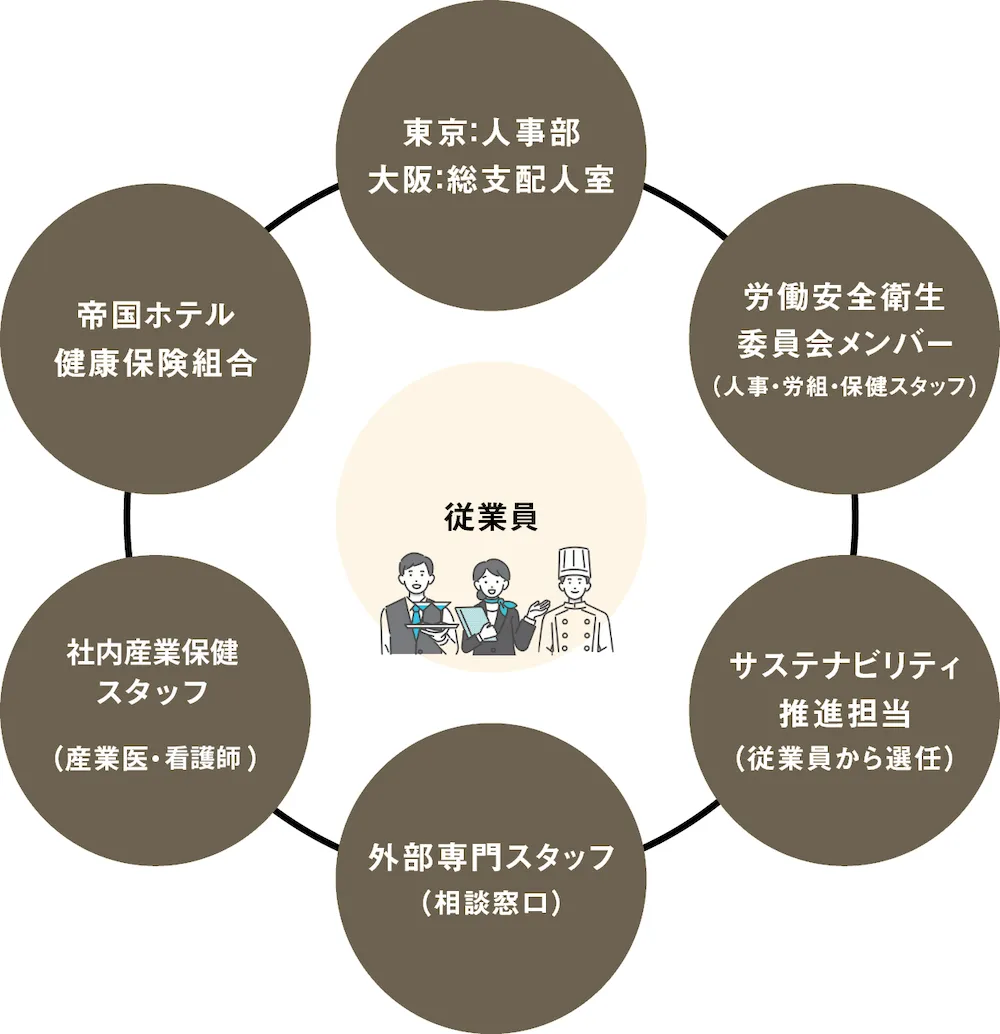

茶谷:人事部は「人事課」「労務課」「人材育成室」の3つの組織からなり、「人材育成室」の中にある「ダイバーシティ推進」が健康経営を担当しています。健康経営の取り組みを強化するうちに、健康管理室や健康保険組合の協力が不可欠だとわかったため、大阪事業所含め他の部門からもメンバーが集まり、現在のチームとなりました。

竹内:ダイバーシティ推進は、2015年に玉置を中心に立ち上げた部署です。多様性に富んだ従業員が活躍できるよう、働き方の支援や制度拡充などを進めています。

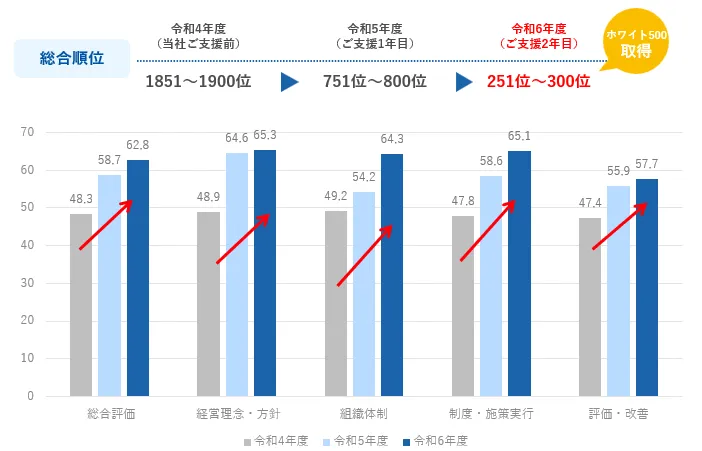

玉置:2021年から健康経営への取り組みを始め、当時は手探りのなかで健康経営度調査票を提出しましたが、ありがたいことに2022年に初めて「健康経営優良法人」に認定されました。翌年も同様に、認定の基準を参考にしながら申請し、その後継続して認定を受けております。

茶谷:ただ、「健康経営優良法人」の認定を受けた当初は、まだ社内的にも認知は広がっていなかったように記憶しています。「国際的ベストホテル」として、人を原点とする帝国ホテルブランドをより進化させるためには、健康経営の取り組み水準を上げる必要があると考え、次の高みである「ホワイト500」の認定に向けて具体的に動き出しました。

——健康保険組合や看護師と連携するに至った経緯を教えてください。

玉置:健康経営の取り組みを進めるうえで、従業員の健康状況を把握し、健康経営の取り組み水準を上げるために、改めて当社の「健康課題の根本的な要因」がどこにあるのか考えた時に、やはりホテルスタッフは夜勤や立ち仕事が多く、心身に負担がかかることが大きいのではないかと考えました。ただ、その要因を完全に取り除くことは困難です。そこで、近しい労働条件であっても、個々人の健康状態が異なるのはなぜなのか、従業員の状況を把握し、丁寧に分析する必要があると考えました。

近江:健康保険組合が、健診データを保管していることもあり、健康課題の抽出や施策を講じるにあたり協力するのは自然な流れでした。

伊藤:健康管理室では、定期健康診断、生活習慣病健康診断、特定化学物質健康診断、深夜業務健康診断、新入社員健康診断、ストレスチェックなどを行っています。また、「健康だより」を発行しているほか、従業員の意識改善にも注力しています。有所見の方の経過観察や再検査、指導の流れを作り、サポートできる体制を整えています。

帝国ホテルWebサイト掲載図を参考に当社作成

日本を代表するホテルのスタンダード

日本を代表するホテルに欠かせない、従業員の健康な身体作り

——健康経営推進チームが直面した健康課題はなんですか?

玉置:健康診断の結果から見えた有所見率の高さは、夜勤や立ち仕事が多い環境等も影響していると考えています。休暇やシフトの調整など社内制度では及ばない部分が課題と捉え、運動・食への取り組みで改善を目指しました。

——健康経営を進めるうえで、どのような取り組みをしていますか。

竹内:年に3回ウォーキングイベントを実施しています。回を追うごとに参加者も右肩上がりに増えてきました。最初は、運動するのがおっくうだと感じている従業員も多かったのですが、実際に参加した従業員からは「意外と面白かった」と大きな反響がありました。

運動機会をつくるだけでなく、役員の参加もあり、また事業所・部署・役職横断的にランダムに分けたチームもあるため、社内のコミュニケーション活性化にもつながっています。総支配人が参加していることを知って参加を決めてくれる従業員もいました。

玉置:健康アプリも導入しました。毎日の歩数や健康状態の記録や、その他さまざまな健康コラムなどの閲覧も可能です。アプリの運営企業が主催する企業対抗運動会にも積極的に参加しました。

竹内:社内コミュニケーションの場というと、若い世代には苦手意識があるのではないかと思い込んでいたのですが、むしろ「こういうイベントがあると嬉しいです」というコメントも多く、前向きに取り組んでくれている印象があります。コミュニケーションやチームワークが好きな当社の風土ともマッチした施策だと感じました。

健康診断とは別に健康測定会も実施しました。ホテルスタッフに欠かせない姿勢の測定や、体力測定などを行うイベントで、パーソナルトレーナーに個人面談でアドバイスを受けられる場も設けたのですが、予約枠がすぐに埋まってしまう状況です。

【測定会の様子】

<データ:ウォーキングイベントの参加率の推移>

| 2023年9月 | 2024年1月 | 2024年5月 | 2024年9月 | 2025年1月 | |

| 参加者数 | 40 | 97 | 138 | 230 | 248 |

| チーム数 | 5 | 11 | 15 | 23 | 25 |

——従業員食堂も自営化されていると伺いました。

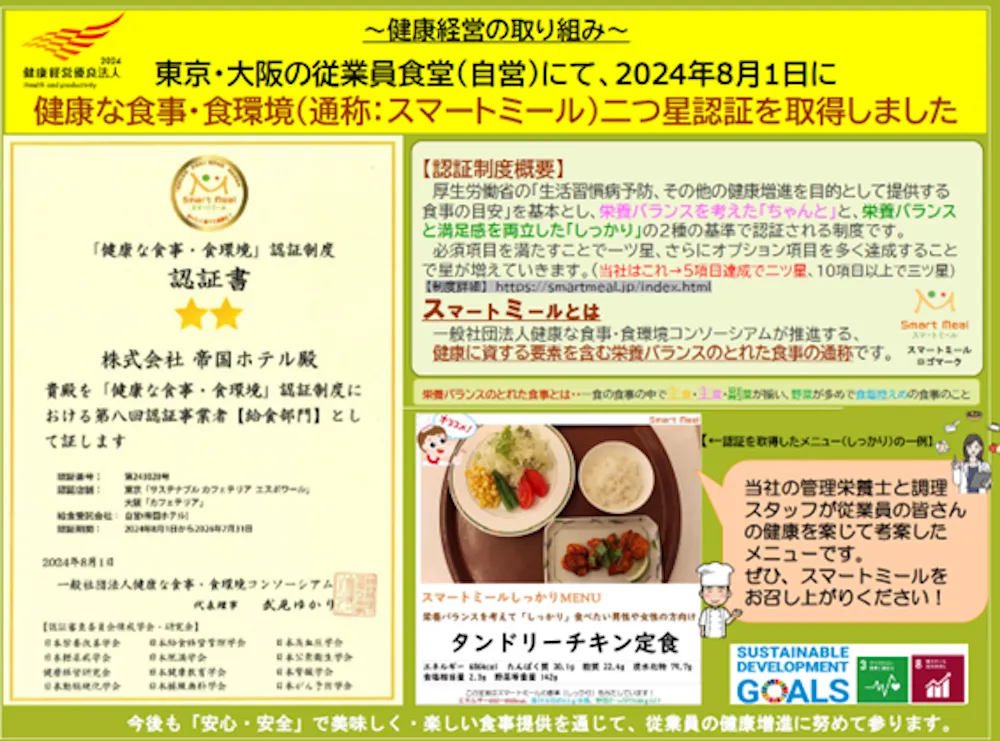

玉置:これまで外部に委託していた従業員食堂を2021年に東京・大阪とも自営化しました。自営化した従業員食堂は、帝国ホテルで働くシェフと管理栄養士がメニューを考案しているため、クオリティが高い点も特徴です。また、栄養バランスの取れたヘルシーメニューも提供しています。その結果、「スマートミール(健康な食事・食環境)」の認証も取得しました。

端材や廃棄間近の食材を使ったメニューもあり、帝国ホテルのクオリティでありながら、フードロスにも貢献しています。

若手の料理人がメニューを開発したり、調理したりといった機会もあり、厨房で働く従業員のエンゲージメント向上にもつながっています。

多様な働き方を受け入れる、国際的ベストホテルのスタンダード

——心の健康に関しては、どのような取り組みをされていますか。

玉置:身体の健康だけでなくメンタルのフォロー体制も整えており、ストレスチェックやメンタルヘルス研修など、未然予防を目的とした施策を実施しています。もちろん、やむを得ず休職してしまう従業員もいます。しかしメンタル疾患は焦って復帰すると再発し、長期化してしまうと言われているので、当社は復帰支援プログラムを用意し、安心して職場に戻れるためのサポートをしています。

その他、必要に応じて人事部との個別相談や、管理職が同席する面談の場を設定するなど、従業員本人への配慮も心がけています。

伊藤:私は看護師として、従業員の健康管理を「指導」する立場ではありますが、心身をサポートするためには、傾聴も大切だと感じています。一方的に「ここを改善してください」と指示するのではなく、本人の困りごとや普段の生活について聞くようにしています。そのうえで、「運動する時間が取れないのですね」「まずは一駅分、歩いてみるのはどうですか?」など、寄り添った表現での提案を意識するようにしていますね。

——注力している施策や取り組みを教えてください。

玉置:法律を上回る制度の拡充を図っています。例えば、育児休業は原則1歳未満の子を持つ親が対象ですが、当社では3歳に達した年度末まで取得可能としています。また、育児時短勤務についても、子が中学校に入学するまでを対象としています。共済会からは、男女問わず育休を取得した人を対象に5日間の賃金保障も行っています。

茶谷:完全週休2日制、祝日、年次有給休暇、正月休暇に加え、失効した有休を積み立てて利用できる積立有休制度等もあり、業界内では休日数はトップクラスです。

竹内:働く女性が増えている昨今、これまで表面化していなかった課題が見えた部分も多いと思っています。女性の働き方を支える施策のひとつとして、今年度は初めて国際女性デーにあわせて乳がん検診体験を実施しました。良い反響があったため、今後も続けていきたいと考えています。

また、若手の困りごとと管理職の認識が乖離しないよう意識していきたいと考えています。今後は、管理職を対象に、多様性の大切さや女性の健康について理解を深めるダイバーシティマネジメント研修も検討しています。

当社には、年齢層も国籍も幅広いお客様がいらっしゃいます。お客様だけでなく従業員も多様化している時代においては、それぞれに合った多様な働き方で、生き生きと活躍できる環境を整えていきたいと考えています。

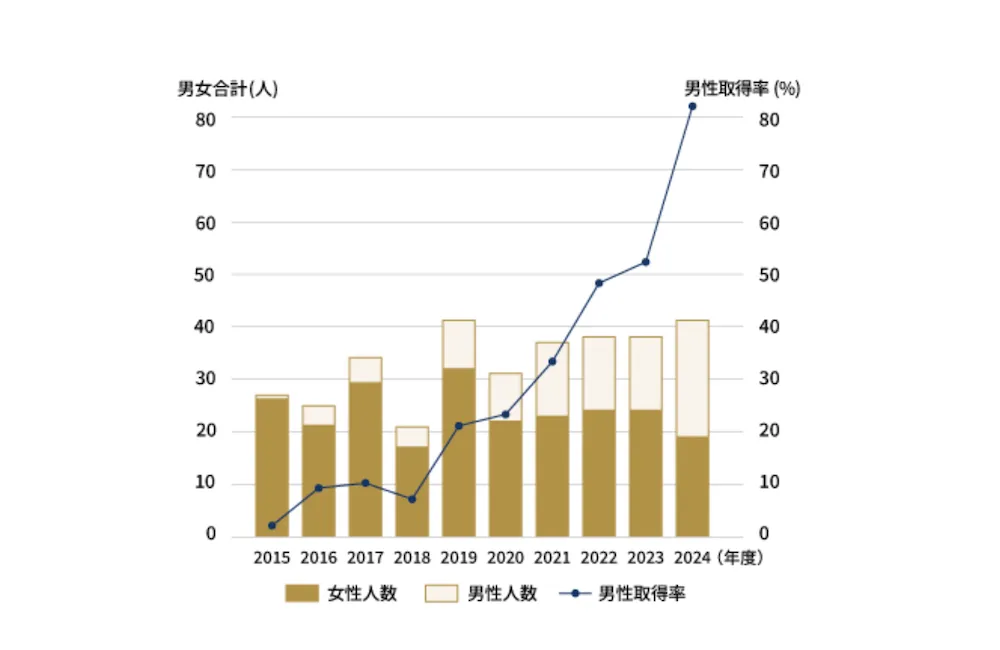

2024年度の育児休業取得率は女性が100.0%、男性は過去最高の82.6%となった。

帝国ホテルWebサイトより

地道な広報活動が従業員の意識改善に

——社内での反響や、「健康経営」の浸透度はいかがでしょう。

玉置:各種セミナーの開催やポスターの掲示などにより、「健康経営」の言葉に触れる機会を増やしたことで、従業員にも健康経営という言葉が浸透してきたように思います。

竹内:ホテルスタッフはレストランなどを含め専門職が多いため、一人一台のパソコンやメールアドレスを持っていません。社内イントラで情報発信してもすぐに確認できない従業員が多いため、印刷した紙のポスターを掲示するなどで対策してきました。それでも、全員に見てもらえる環境とはいえないため、心に響くためにはどうしたら良いかと考えながらメッセージ作成を心がけたほか、各所属長にチラシの共有を依頼したり、食堂で目にとまりやすい場所に掲示したりと工夫しました。試行錯誤しましたが、それも楽しかったですね。

茶谷:一方で、経営層の巻き込みには苦労しませんでした。経営層には「ホワイト500」認定企業の社外取締役がいたこともあり、もともと健康経営が重要であるという認識と推進の風土はありました。私たち健康経営チームでアイデアを出すと、実際にイベントに参加してくれたり、取締役会で状況をこまめに確認してもらったりと、社をあげて健康経営に取り組んでいる実感があります。

積み重ねと継続でつかんだ「ホワイト500」

眠っていた「埋蔵金」を掘り当ててもらう

——今年2025年、念願の「ホワイト500」に認定された貴社ですが、どのような取り組みが寄与したと思われますか。

竹内:これをやったから取得できた、という特定の施策はないと考えています。強いていうなら、ウォーキングイベントの参加率が上がった点は影響しているように思います。過去5回の実施の中で、参加者数が増えており、かつ継続して実施していることから、社内での「健康経営」の意識が浸透しました。イベント自体が評価されたというより、起爆剤の一つになったという認識です。

玉置:その他、法律を上回る育児介護制度の拡充もその一つかと思います。

茶谷:一つ一つの施策のインパクトは大きくないかもしれませんが、少しずつ手を広げ、健康経営のサイクルの中につなげていった積み重ねの結果だと捉えています。

「ホワイト500」を視野に入れてからの施策もありますが、以前から社内ではダイバーシティ推進や働き方改革を進めてきました。アドバンテッジリスクマネジメント(以下「ARM」)さんの「健康経営支援コンサルティング」を導入し、アドバイスをいただくうちに、自分たちが実践してきた取り組みを体系立てて整理し直すことができ、当社の中にある健康経営の素地にも気づけました。埋蔵金を掘り当ててもらったような感覚です。

「自走」を目指したきめ細やかなサポート

——ARMのサービスを導入した理由を教えてください。

茶谷:これまで、「健康経営優良法人」の認定は受けていましたが、「ホワイト500」の取得にはかなりのハードルがありました。健康経営度調査票に書かれた各項目に対して当社が実施してきた施策をどのように落とし込めば良いのか、自分たちで理解して整理するにはノウハウがなく、難しいと感じていたんです。

もちろん、調査票を埋めることがゴールではありませんが、とにかく何から始めればいいかわからない状態だったため、手取り足取りサポートしてもらえるパートナー企業を探していました。ARMさんはまさに、ホームページの見え方や表記の仕方まで丁寧にアドバイスをくださり、どんな細かい要望や質問にも応えてくれています。

顧客への理解度が高い点も、特徴の一つだと感じています。ARMさんは株主総会の招集通知や有価証券報告書など、当社のホームページ以外の公開資料も読み込んでくださり、そのうえで、当社に実現できることとそうではないことをご理解いただいていました。

また、「ホワイト500」取得に向けて「併走」してくれるコンサル企業はいくつかありましたが、ARMさんは「自走」できるよう支援してくれるという違いがありました。「ホワイト500」取得が健康経営のゴールではないため、いつかは当社だけで自走しなくていけないと感じていたこともあり、ARMさんのサービスの導入を決めました。サービスの導入により、当社の取り組みの方向性がクリアになったと実感しています。

竹内:ARMさんのコンサルは、私たちの考えや表現を尊重し、自走できるように自信を持たせてくれる感覚がありました。

ARMさんも含めて一つのチームで健康経営に向き合う意識が醸成されていきました。チームが一体となったからこその、「ホワイト500」取得だと感じています。

時代の変遷とともに、調査票の項目も毎年アップデートされます。健康経営のトレンドを押さえながら、的確にアドバイスしてくれる点もARMさんのサービスを導入して良かったと感じる点です。

——ホワイト500の連続認定も見据えていらっしゃいますか。

茶谷:来年以降もホワイト500を維持したいと考えています。ただし、従来の施策や制度に対してはすでに一定の評価をいただいており、前進した分、当然以前よりも改善すべき点が少なくなっています。見方を変えればのびしろが小さくなっている状態であり、連続取得は容易ではないと思います。さらに全力で取り組んでいくつもりです。

とはいえ、調査票の項目をクリアしていくのはあくまで手段にすぎません。認定取得は健康経営という大きな目的の中にある指標と認識しています。

玉置:自走できるようにARMさんにサポートしていただいていますが、まだ当社だけで取り組みを進めるには手探り感があるのも事実です。現在は、健康経営のPDCAを回すのに必要な指標を網羅的に測定でき、分析や報告のサポートが手厚い「アドバンテッジ タフネス」の導入も進めており、引き続きARMさんに併走してもらいながら、さらなる施策を講じていきたいと考えています。

——業界内でも健康経営への意識は高まっているのでしょうか。

玉置:ホテル業界は24時間365日営業であり、夜勤もあるため、心身に負荷がかかる働き方をするイメージを持たれがちです。健康経営を進めることは、採用やブランディングにも良い影響を与えるでしょう。業界のリーディングカンパニーとして、「ホワイト500」を取得できた意義は大きいと認識しています。

竹内:最近は、就職説明会で健康経営について聞かれることも増えました。学生の皆さんも、働き方への意識は強まっているように思います。当社だけでなく、業界全体に健康経営の意識が強まり、就職希望者が増えれば、業界の活性化にもつながるはずです。

——帝国ホテル様の健康経営における、今後の展望をお聞かせください。

茶谷:今回「ホワイト500」を取得できたのは、あらゆる施策を複合的に講じてきたためだと考えています。今後はこれらの施策の成果を、例えばウォーキングイベントの参加率や健康診断の有所見率、喫煙率など、数値として客観的に判断していく段階になると思っています。

竹内:ダイバーシティの観点から、女性の働き方や健康についての施策は今後も続けていく予定です。また、事務局側が強引に施策を進めるのではなく、適宜アンケートなどを取ることで、従業員の声に耳を傾けながら、従業員と共にPDCAサイクルを回していきたいです。

茶谷:帝国ホテルは「人」を大切にする風土があります。従業員それぞれがお客様や互いを思って自ら行動しています。個の考えと行動が一つのチームとなって誰かを助ける企業です。こうした帝国ホテルらしさをこれからも大切にし、従業員満足度もお客様満足度も向上させていきたいと考えています。

【担当コンサルタントからのコメント】

経営戦略における健康経営の位置づけを明確化することが健康経営推進の肝

人的資本経営・ウェルビーイング経営・健康経営…など、「人」にフォーカスした経営手法への注目度が年々高まっているなか、”健康経営をいかに全社的な取り組みに昇華できるか”がポイントになってきています。健康経営は経営戦略・課題の推進・解決にどのように寄与するのか、健康施策に取り組むことで従業員にどんなメリットがあるのか…この点を明確化することが健康経営の更なるステップアップの肝になると実感しています。実際に、健康経営度調査においても、「経営層の関与」や「各施策の参加率」などは取り組みレベルが高い企業ほど、より高い評価を受けられるように設問や配点の変更がなされています。

上記に照らすと、帝国ホテル様では「中長期経営計画2036」の戦略の一つに「健康経営の推進」を位置づけたことを皮切りに、経営層の高いコミットメントや、従業員一人一人の健康行動を起こす動機を引き出すことができています。具体的には、従業員の健康がお客様満足度向上につながる「人」を中心とする共創のサイクルという健康経営戦略の骨格の部分から、”ホテルスタッフに欠かせない姿勢の測定”といった具体的な健康経営施策まで、本記事のタイトル通り『原点は「人」。従業員の健康からお客様満足度向上へ』という経営戦略における健康経営の位置づけが徹底して意識されています。こうした内容が実際のアウトプットやアウトカムの改善・向上に加え、最近注目度が高まっている「企業の健康風土」の醸成につながり、帝国ホテル様が健康経営推進のトップランナー企業としても業界を牽引していく原動力になっている、そして更なる原動力となっていくものと確信しています。

実際には、ウォーキングイベントに継続ドライバーの要素を取り込む工夫や、各種情報開示の取りまとめから見せ方など、語り出すと止まらない本質的かつ泥臭い議論・調整を共に行ってまいりましたが、その全てが「ホワイト500」取得につながったことを大変嬉しく思います。「ホワイト500」の認定、誠におめでとうございます。(担当コンサルタント永井潤・風間聖也)

●アドバンテッジリスクマネジメントの「健康経営支援サービス」

https://www.armg.jp/business/kenkokeiei/

●健康経営推進に向けた、お役立ち資料を配布中

「経営会議で健康経営の推進を議題化しよう!必要性を説くための3つのステップを紹介」

https://form.armg.jp/entr/down/call-dxp-00357