相手と良好なコミュニケーションをとることが不可欠な仕事では、自分の感情表現の管理を意識的に求められます。しかし、自己を抑制し、時に”理想の姿”を演じて働き続けることは、従業員にとって強いストレスとなる場合があり、バーンアウト(燃え尽き症候群)を引き起こす可能性があります。本記事では、感情労働の特徴や具体的な職種、バーンアウトのリスクおよび企業ができる対策について詳しく解説します。

企業は従業員を守るためにどのように対処すべきか、カスハラ対策についても紹介しており、人事必見の内容です。

感情労働とは?

はじめに、感情労働の概念について整理したうえで、その他の労働形態との違いや注目されている理由を解説します。

感情労働とは?

「感情労働」とは、自分が本来持つ自然な感情を抑え、あるいはコントロールし、その業務・立場において”相応しい感情”、顧客が”好ましいと感じる感情”の表現が不可欠な仕事のことです。「理不尽なことを言われても笑顔で対応する」「落ち込んでいても明るく振る舞う」など、感情そのものを「仕事」の一部とし、その対価として報酬を受け取ります。

感情労働は、ストレスの原因となる場合もあり、バーンアウト(燃え尽き症候群)などのメンタルヘルス不調を引き起こすおそれもあります。その一方で、相手から感謝の言葉やポジティブな反応を受け取れる場面も多く、従業員のモチベーションを高めるというプラスの影響も多いです。

肉体労働/頭脳労働との違い

肉体労働、頭脳労働の特徴と、感情労働との違いは以下の通りです。

【肉体労働】

自分自身の筋力や体力を使って仕事をし、報酬を得ます。筋肉痛など、身体的な変化で疲労を自覚します。

【頭脳労働】

自分の持つ知識や思考力、想像力、判断力などを使って仕事をし、報酬を得ます。目の疲れや頭痛などが疲労の自覚につながるケースが多いです。

これら2つの労働に比べると、感情労働は疲れを自覚しづらいといわれています。身体を休めたりリフレッシュしたりしてもすぐには回復しにくく、知らず知らずのうちに疲労が蓄積している場合もあります。また、肉体労働や頭脳労働の成果は、物理的な成果や数字に反映されやすいのに対し、感情労働は直接的な成果が可視化されにくく、評価につながりづらいことも特徴です。

感情労働が注目されている理由

モノ消費からコト消費へと消費のトレンドが移り変わり、企業側は「商品の質」以外での差別化を図るために、優れた顧客体験を提供しようとする動きが広がっています。また、SNSなどの普及によって、顧客対応の良し悪しといった話題がすぐに拡散されるようになり、消費者が企業に対して厳しい目を向けるようになったことも、企業・顧客双方が感情労働を重視するようになった要因といえます。別の視点では、カスタマーハラスメント(カスハラ)が社会問題化していることなど、社会的なメンタルヘルスへの関心の高まりも理由の一つです。

なぜ感情労働はストレスを感じるか

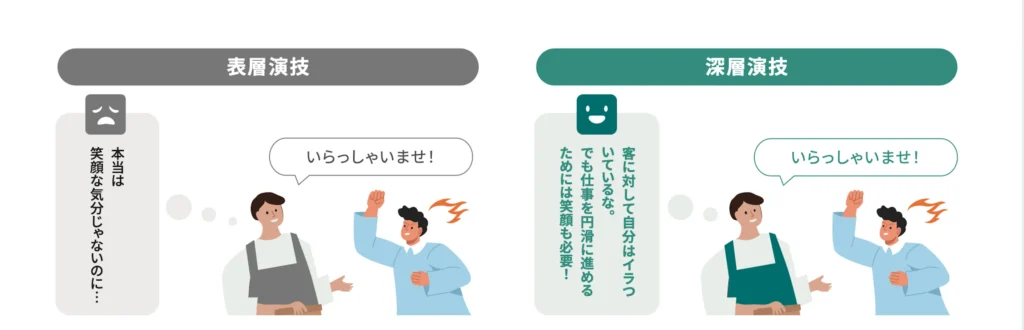

感情労働では、働く人がまるで役者のように自分の感情をコントロールして、その場に相応しい感情表現を示すことが求められます。表現のパターンには、「表層演技」と「深層演技」の2つがあります。

【表層演技】

本来の自分自身の感情とは関係なく、いわば「表面的に取り繕って」その場に求められる感情を演じることです。

例:理不尽なクレームに腹立たしさを感じながらも、笑顔で明るく対応する

【深層演技】

求められる感情に合わせて、自分自身の内面の感情を調整して表出します。

例:理不尽なクレームを受けたが、「このお客さんは困っているんだ」と自分に言い聞かせて、自分の中に同情心や親切心を呼び起こし共感を示す

表層演技を続けると、「本音」と「建前」のギャップによるストレスの蓄積につながります。深層演技は感情のギャップこそ生まれませんが、感情のコントロールの繰り返しで、心が疲弊してしまう場合もあります。

アドバンテッジリスクマネジメントが提供する、「メンタルヘルス対策の社員研修プログラム」の中に「ストレスマネジメント力向上研修」があります。自分のストレス対処傾向をもとに、ストレスとの上手な付き合い方を学ぶ研修です。全体の60%を占めるアウトプット&ワークで、ストレス対処力(コーピング)、ストレス緩和力を高めていきます。

感情労働が求められる仕事や職種

感情労働が求められる職種は、対面/非対面を問わずさまざまです。ここでは、代表的な職業とその特徴をご紹介します。

接客業

飲食、小売、観光など、接客がメインとなる職業は感情労働のもっとも代表的なものです。店舗の販売員や飲食店、ホテルのスタッフ、客室乗務員などが挙げられます。これらの職業は、顧客に対して「明るい笑顔」で「丁寧」に接し、ニーズに応じた「思いやりのある」対応を行い、顧客に満足感や快適さの提供が求められます。クレーム対応やカスタマーハラスメントに耐えなければならない場面もあり、精神的負担が大きいことも特徴です。

医療・福祉

医師、看護師、助産師、保健師、介護士、ヘルパーなど、医療や健康に関わる職業です。医療技術を提供するだけではなく、患者の痛みや苦しみに寄り添いながら、精神的なサポートや患者の家族への対応なども必要です。生死に関わる場面でも、不安や緊張に飲み込まれることなく冷静に対処しなければならない点は、感情を消耗しやすいといえます。

教育関連

保育士や幼稚園教諭、教職員など、児童生徒や保護者に対し、模範的な存在であることが求められる職業です。適切な言葉で叱ったり、指導したりするためには、感情のマネジメントが重要となります。

カウンセラー・相談員

さまざまな悩みに耳を傾け、不安に寄り添うカウンセラーや相談員の仕事も感情労働です。資格を持つ専門家以外にも、従業員からメンタルヘルス不調やハラスメントに関する相談を受ける、休職や復職のサポートを行う人事労務担当者も当てはまります。

コールセンターのオペレーター

コールセンターの担当者は、非対面でのコミュニケーションが求められる感情労働従事者です。お客様対応として望ましい「明るさ」や「安心感」など、常に一定の感情表現が要求されます。一方的なクレームにも耳を傾けなければならず、強いストレスを感じることも多いでしょう。

感情労働によって発生するバーンアウトとは

感情労働は、仕事や役割に相応しい振る舞いを意識的にとらなければなりません。感情労働が精神面に与える負担は大きく、限界に達してしまうとバーンアウト(燃え尽き症候群)に陥ってしまうことがあります。続いては、バーンアウトとその具体的な状態について解説します。

バーンアウト(燃え尽き症候群)とは?

バーンアウト(燃え尽き症候群)とは、それまで熱心に仕事に取り組んできた人が、まるで「燃え尽きたように」ある時突然意欲を失ってしまうことです。バーンアウトに至るプロセスはさまざまですが、感情労働が誘因である場合、「自分が本来持つ自然な感情」と「仕事上表現しなければならない感情」のギャップを自覚しながら”演じる”ことをストレスと感じ、心身の疲弊により生じます。また、成果や頑張りを認めてもらいにくいことも要因の一つです。医学的定義上は「病気」ではありませんが、悪化するとメンタルヘルス疾患の発症につながるケースもあります。

マスラック・バーンアウト・インベントリー(Maslach Burnout Inventory:MBI)(Maslach & Jackson, 1981)では、バーンアウトを3つの症状によって定義していますので、次項で紹介します。

①情緒的消耗感

1つ目は「情緒的消耗感」です。仕事を通して情緒的に力を出し尽くし、消耗した状態です。平たく言えば、精神的な疲労感を強く感じている状態を指します。

【例】

心も体も疲れ果てたと感じる

②脱人格化

「脱人格化」とは、相手に対して事務的で思いやりに欠けた対応をすることです。仕事熱心な人が急にこのような行動を起こしたようにも見えるため、周囲からは問題行動と受け取られる可能性もあります。心のエネルギーを使い果たしてしまった人が、さらなる消耗を防ぐためにとる、重要な防衛反応です。

【例】

人との関わりを避け、ルーティーン業務ばかりするようになった

同僚や交流のある顧客を名前ではなく、属性や特徴からラベルを付けて呼ぶようになった

③個人的達成感の低下

①②の状態に陥ると、サービスや対応の質が低下します。今まで高いレベルで仕事をしていたのに、突然それが維持できなくなり、仕事に対する自信を失い、やりがいを感じられなくなってしまうのです。

【例】

自分にはこの仕事は向いていないと感じる

バーンアウトの発生による企業のリスク

従業員がバーンアウトに陥ると、企業にとってもさまざまなデメリットやリスクが生じます。

生産性・サービスの質低下

感情労働では本来、「相手への気配り」「心のこもった対応」が求められますが、バーンアウトに陥ってしまうと、相手に対する共感や配慮、丁寧さが失われます。これらはサービスの質の低下に直結し、顧客満足度の低下やクレームの増加につながる可能性があります。

職場全体の士気低下

バーンアウトによって意欲を失った従業員の存在は、一緒に働く従業員の士気を下げかねません。「頑張りすぎてああなったのなら、自分はほどほどに仕事をしよう」と考える人もいるでしょう。モチベーション高く仕事に取り組む従業員の減少は、生産性の低下にもつながります。

メンタルヘルス不調による休職・退職の増加

バーンアウトした状態で仕事を続けていると、さらに症状が悪化する可能性があります。心身ともに限界になった従業員は、うつ病などのメンタルヘルス疾患を発症するおそれもあり、休職や離職の選択も考えられます。人手不足の原因となるだけでなく、ノウハウの喪失や残る従業員の負担増加など、負の連鎖を招きかねません。

感情労働によるバーンアウトを防ぐために企業ができる対策

感情労働に携わる従業員のバーンアウトを防ぐために、企業はどのような対策を打つべきでしょうか。ここでは、5つの対策をご紹介します。

カスハラ対策など労働環境の整備・改善

精神的な負担を軽減するため、労働環境の整備・改善を行いましょう。業務量の見直しや労働時間の適正化を図るとともに、感情労働のストレス要因として挙げられるカスタマーハラスメント(カスハラ)対策が求められます。現場対応のマニュアルを整備し、明確なルールを策定するなど、カスハラに対応する従業員を守れる仕組みを作ることが、心理的な安心感につながります。

また、東京都の「カスハラ防止条例」にみられるように、企業がカスタマー側に対してもカスハラの指針を公表して注意喚起を行うなど、ハラスメント防止への姿勢の明示が重要です。

ストレスチェックの実施と活用

感情労働による疲労は自覚しにくいため、ストレスチェックの実施を通して従業員自身にストレスに気づいてもらうきっかけを提供します。強いストレスを抱える従業員への早期アプローチができるほか、セルフケアの促進にも寄与します。また、部署や職種ごとで、集団分析を活用したストレス状況の把握が、より適切な職場改善にもつながるでしょう。

セルフケア研修の実施

自分自身が抱えるストレスに対処できるよう、セルフケアを支援するための研修の実施も、有効な対策の一つです。

アドバンテッジリスクマネジメントが提供する、「ストレスマネジメント力向上研修」の中に「ストレスマネジメント研修(セルフケア)」があります。ストレスについての知識や、ストレスに自ら対処するための具体的な方法を習得する研修です。アウトプット重視・体感型の内容で受講者の気づきを促進。すぐに使えるリラクゼーションなども取り入れた実践的な内容です。

1on1の実施

部下と上司が1対1で話し合いをする1on1を定期的に実施しましょう。従業員のストレスサインを早期に把握するとともに、思考や悩みの整理が、ストレスの軽減につながる可能性があります。1on1の進め方などについては、以下の記事で詳しく紹介しています。

カウンセリング・相談窓口の整備

悩みを相談できるカウンセリング窓口を設置し、誰でも気軽に利用できることを周知します。従業員にメンタルヘルス不調のサインがみられる場合は、産業医とも連携できるよう、体制を整えるのが大切です。

感情労働によるバーンアウトに陥りやすい人の特徴

感情労働によるバーンアウトに陥りやすい人の特徴も確認しましょう。まじめで仕事熱心な人ほど、バーンアウトに陥る可能性が高いため注意が必要です。

責任感が強い

責任感が強い人ほど、燃え尽き症候群になりやすい傾向があります。周囲にも頼らず、自分の仕事は自分で最後までやり遂げたい完璧主義な人も多いでしょう。強い責任感のあまり、十分な休息を取らず、心身の疲労が限界に達してしまいます。ストレスが高い状態でふと気が緩んだとき、燃え尽きてしまうのです。

まじめで仕事熱心

まじめな人は、手を抜くことなく何事も熱心に取り組みます。全て全力で取り組むため、仕事量や内容によってはキャパシティオーバーになってしまい、燃え尽きやすい状態に。周りから仕事を頼まれると断らずに引き受け、結果自分の仕事の手が回らなくなってしまうこともあるでしょう。

共感性が高く、感情移入しやすい

人の気持ちに敏感で、相手の感情に深く入り込んでしまう人は、無意識に精神的な疲れをため込んでしまいます。職場では、周囲の空気やチーム内の微妙な変化にも反応しやすく、誰かの不機嫌やトラブルを自分ごとのように背負う場合も多いです。その結果、自分のストレスを処理する余裕を失い、心が追いつめられることにつながります。

バーンアウトを防ぐためのセルフケア方法

最後に、従業員のバーンアウトを防ぐために、従業員一人ひとりができるセルフケアを3つご紹介します。

仕事とプライベートを分ける意識を持つ

仕事とプライベートの自分を分ける意識を持ちましょう。仕事でのクレームや批判も“仕事での自分”に向けられたものだと客観的な視点を持つと、過剰に自分を責めずにすみます。

休息をとり、規則正しい生活を送る

十分な休息をとり、規則正しい生活も大切です。特に睡眠は、脳と身体を休める働きがあるため、心身の疲労回復とストレス対処として有効です。

自分の好きな方法でリフレッシュする

仕事から意識的に離れる時間を作り、自分が楽しい、あるいは心が休まることをしてリフレッシュしましょう。

ストレスへの対処法をまとめた「コーピングリスト」の作り方については、以下の記事で詳しく紹介しています。

周囲のサポートとセルフケアでバーンアウトを防ぐ

感情労働は、人との関わりの中で喜びややりがい、達成感を得られる仕事でもありますが、強いストレスや大きな責任を伴う場合もあります。感情労働による精神的な消耗は自覚しにくく、また、自分の仕事に対して一生懸命に取り組む人ほどバーンアウトに陥りやすいことから、「未然防止」が特に重要です。従業員の心を守るためにも、企業が積極的にメンタルヘルス対策の実施とともに、セルフケアを推進し、いきいきと働ける職場を目指しましょう。