多くの企業で「人材育成が重要だ」と言われて久しいですが、現場の担当者に話を聞くと、次のような声が聞こえてきます。

「研修をしても現場で行動変容が起きない」

「予算と人員が限られていて、継続的な施策展開は難しい」

「人によって成長速度が違うが、個別支援まで手が回らない」

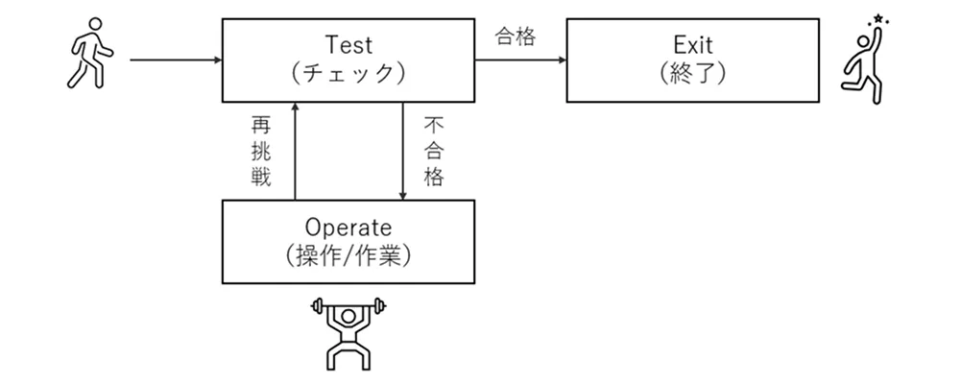

こうした課題の背景には、「人がどのように学び、変化するのか」という学習プロセスの設計が十分に意識されていないことがあります。この学習プロセスを見える化し、改善のサイクルを組み込むために役立つのが、TOTEモデル(Test–Operate–Test–Exit)です。

目次

TOTE(トート)モデルとは

TOTEモデルは、1960年代に認知心理学者ジョージ・ミラーらが提唱した、人の思考と行動のプロセスを説明するモデルです(Miller, Galanter, & Pribram, 1960『Plans and the Structure of Behavior』)。

人が目標に向かって何らかの行動を起こし、それを修正したり完了させたりする際の「思考のサイクル」としても有用なモデルです。

1.Test(チェック):現状を確認し、目標との差を検知する

2.Operate(操作/作業):目標に近づくための行動を取る

3.Test(再チェック):行動後の状態を再度確認し、差が縮まったかを検証する

4.Exit(終了):目標達成または次の課題へ移行する

このサイクルは、人の行動や思考の中に日常的に存在しています。たとえば、プレゼンの練習(Test)をして「声が小さい」と気づけば、声を大きく出す練習をし(Operate)、録音して改善を確認し(Test)、満足したら終える(Exit)──といった場合などです。

「上手にプレゼンする」ことが目標の場合は、言い回しや間の取り方など複数のチェックポイントがあるため、「声の大きさ」については目標を達成し終了(Exit)しても、「言い回しがまだ伝わりにくい」と感じれば、再度練習をし(Operate)、録音などをチェックする(Test)、という過程を繰り返します。

すべてのチェックポイントが目標水準に達した段階で終了(Exit)となります。

人材育成でTOTEを活かす意味

TOTEモデルの強みは、「目標に到達するまで自然と改善が続く仕組み」にあります。人材育成にこの考え方を取り入れることで、次のような効果が期待できます。

(1) 学習の主体性を高める

TOTEモデルは「自分で現状を確認し、改善を試みる」流れを前提としています。学習者が自らの行動をモニタリングし、改善を繰り返すため、能動的な学びとなります。一般的な研修では受動的になりがちで、教わった内容が身につかないといったケースが発生しますが、TOTEモデルを取り入れることで解消できます。

(2) フィードバックの質が上がる

従来の研修では、受講後のアンケートや上司の評価など「一方向のフィードバック」に留まりがちです。TOTEモデルでは、本人が自ら「Test→Operate→Test」を繰り返すため、内省的なフィードバックループが形成され、行動定着率が高まります。

(3) 限られたリソースでも持続可能

リソース不足の現場では、常に新しい研修やコーチング等のサポートを提供するのは困難です。TOTEをベースにした育成では、少人数・低コストでも自己改善が自然に続く仕組みをつくることができます。常に指導し続けるのではなく、社員自身が“学び方を学ぶ”状態が生まれるのです。

TOTEサイクルを育成施策に取り入れるヒント

ヒント①:研修設計の各段階にTOTEを組み込む

育成プログラムを企画・導入する際に、以下のようなTOTEサイクルを意識することで、学習の質を高めることができます。

| 段階 | 具体的な問い | 例 |

| Test(現状把握) | 参加者は現時点でどんな課題・期待を持っているか? | 事前アンケート・自己診断(アセスメント等) |

| Operate(行動) | 学んだことをどのように職場で試すか? | ワークショップで実践計画を作成 |

| Test(再評価) | 実践後、何ができるようになったか?何がまだ課題か? | 振り返りレポート・ペアレビュー |

| Exit(終了・次へ) | 次の成長テーマは何か? | 上司との1on1で次の目標を設定 |

こうしたサイクルを一度の研修で完結させる必要はありません。むしろ「小さく回す」ことを前提に、短期の反復型プログラムとして設計すると効果的です。

ヒント②:OJTや1on1でTOTEを活用する

TOTEは研修だけでなく、日常のOJTや1on1にも活用できます。たとえば上司と部下のコミュニケーションをTOTE構造に沿って行うと、“教える”から“考えさせる”対話に変わります。

1.Test:「今の仕事でどんな課題を感じている?」

2.Operate:「どんな工夫を試してみようか?」

3.Test:「実際にやってみて、どんな変化があった?」

4.Exit:「次はどの課題に取り組む?」

このように進めることで、OJTや1on1が単なる進捗報告ではなく、“学びを生む対話”に変わります。

ヒント③:デジタルツールで「Test」を仕組み化する

リソースが限られていても、TOTEを支援する仕組みは簡単に導入できます。たとえば、社内のチャットツールやタスク管理アプリを使ってTOTEのプロセスを可視化するのも有効です。

○「今週の学びと改善点(Test)」を記録

○「小さなアクションプラン(Operate)」をチームや上司などに共有

○「フィードバック(Test)」コメントをもらう

○ 改善後に「次の目標(Exit)」を設定

このように「TOTEのサイクルを可視化」するだけでも、自己調整力が高まり、学習する文化が根づいていきます。

TOTE的マネジメントがもたらす風土変容

TOTEモデルの本質は、「行動と結果を常に比較しながら改善を続ける」ことにあります。これは人材育成だけでなく、組織の学習文化のあり方にも影響します。

○ 上司・部下が共に学ぶ関係性が育まれる

○ 失敗をデータとして捉え、次に活かす風土が生まれる

○ 計画だけでなく、プロセスと検証を重視する文化が根づく

このような風土が形成されることで、個人の成長と組織の学習が連動し、「学び続ける組織」が実現します。リソースに制約がある場合でも、「自走するための学びの仕組み」としてTOTEモデルを取り入れることは可能なのです。

まとめ ― “完璧な研修”より“好循環するサイクル”を

人材育成担当者の多くが抱える悩みは、「限られた時間と人員で、どう成果を出すか」というものです。TOTEモデルは、その答えを「仕組み」の形で提示してくれます。

○ 完璧な研修を目指すよりも、小さくテストして改善サイクルを回す

○ 一度に教え込むよりも、自分で学び続けられるように支援する

○ 外側から管理するよりも、内側にTOTEの思考サイクルを根づかせる

このような発想の転換こそが、持続的な人材育成の第一歩です。TOTEは単なる理論ではなく、「学び続ける組織」への実践的な指針と言えるでしょう。

【社内での導入ステップ例】

無理のない範囲からTOTEを浸透させていくことで、組織全体が「目標を意識しながら行動する」主体的な風土・文化へと変化していきます。

1.担当者自身がTOTEを使って施策を振り返る(自ら実践する)

2.短時間のワークショップや1on1でTOTEを体験してもらう

3.研修・OJT・評価制度などにTOTEの要素を少しずつ組み込む

【まとめポイント】

☆ TOTEモデル=行動変容を促す“思考のサイクル”

☆ 主体的学習・継続的改善・自己調整力の強化に効果的

☆ 研修、OJT、1on1など、あらゆる育成場面に応用可能

☆ リソースが限られていても「小さく回す」ことから始められる