人とのコミュニケーションが不可欠なビジネスシーンにおいて、近年重要視されている能力の一つがEQ(心の知能指数)です。EQの高さは、IQ(知能指数)のように具体的な数値で測ることが難しいものですが、EQが高い人には共通の特徴があります。本記事では、EQが高い人・低い人の特徴や、EQを高めるメリットとその方法について解説します。

★このような担当者様にオススメ!

● 人材育成に課題を抱えている

● EQを理解し、組織開発に活用したい

● チームの生産性を向上させたい

目次

EQとは?

はじめに、EQの定義やIQとの違いについて解説します。

EQとは

EQ(Emotional Intelligence Quotient)とは、自身や周囲の人達の感情を正確に把握し、うまく扱う能力のことで、「心の知能指数」とも呼ばれます。EQは比較的新しい考え方で、1990年代にアメリカの心理学者であるピーター・サロベイ氏とジョン・メイヤー氏が提唱しました。その後、ダニエル・ゴールマン氏によって執筆されたEQに関連する書籍が世界各国でベストセラーとなり、EQの考え方が広く知られるようになったのです。

以前より、心理学者の間では計算能力や記憶能力と行ったIQ(知能指数)の高さと社会的成功は必ずしも結びついていないという考え方があった中で、両氏は感情をうまく利用することも知能の一つである、という概念を生み出しました。

なおアドバンテッジリスクマネジメントでは、EQ=感情マネジメント力(≒感情をうまく使う能力)と定義しています。

IQとの違い

IQ(Intelligence Quotient)は、「知能指数」と訳されるもので、論理的思考力や計算力、記憶力など、テストによって数値化しやすい「頭の良さ」を示す指標です。一方、EQは「感情」をマネジメントする力であり、IQと同じように数値で能力の高さを測ることは難しいとされます。一般的に、IQは先天的な要素が強いといわれていますが、EQは学習やトレーニングを通して後天的に高められます。

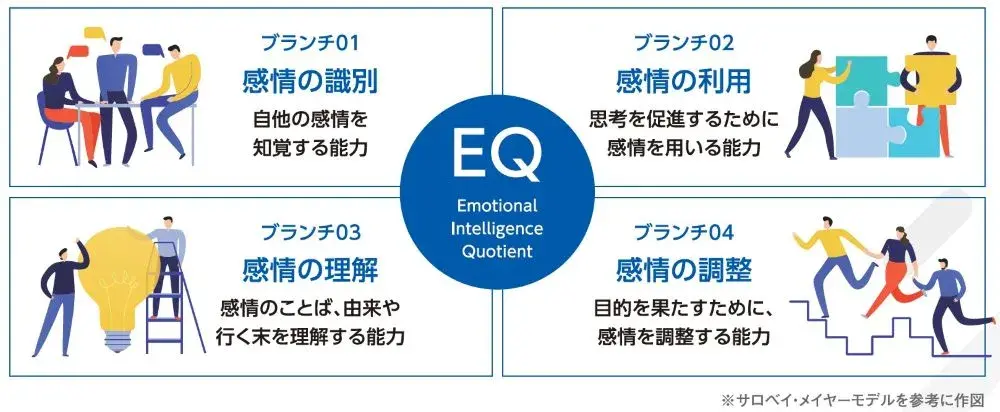

EQを構成する4つの力

先述したEQの提唱者であるピーター・サロベイ氏、ジョン・メイヤー氏は、EQを構成する要素として、以下4つの特徴を挙げています。

○仕様:PDFファイル/16ページ

感情の識別

「感情の識別」とは、自分や自分以外の他者が「今どのような感情でいるのか」を感じ取る能力です。EQにおいてもっとも基本的かつ重要とされます。嬉しい、悲しい、腹立たしいなど、自分や相手の気持ちを正しく把握、認識すると「感情のマネジメント」のための土台を整えることにつながります。

感情の利用

「感情の利用」とは、目の前の課題や問題を解決するために、必要な感情を意識的に生み出す能力です。平たくいえば「気持ちを作る」ことを示します。例えば、初めてのプレゼンを前に緊張している時に、「きちんと資料を揃えて準備したからきっと大丈夫だ」「成長のチャンスだ」と自分を励まし、前向きな感情を作っていくこともその一つです。

感情の理解

「感情の理解」とは、「その感情を持つに至った理由」や、「その感情が自分や他人の行動にどのように影響するのか」を理解する能力です。「なぜ自分は焦りを感じているのか」「なぜ相手は怒りをあらわにしているのか」、客観的な視点で捉え、分析することで、自分が次にとるべき行動や対処法がわかるようになります。

感情の調整

「感情の調整」とは、上記3つの要素を発揮しつつ、目的達成を目指すためにどのような行動をとるべきかを決定できる能力です。状況の変化に応じて自分の気持ちをマネジメントし、軌道修正が可能です。

企業やビジネスにおいてEQが必要とされる理由

ビジネスの領域でEQが必要とされる理由としては、ビジネス環境の変化や価値観の多様化などが挙げられます。実際、2020年に行われた世界経済フォーラムの年次総会(ダボス会議)では、「2025年に必要なスキルトップ15」の中に「EQ」が含まれており、世界的にも注目度が高いです。

VUCA時代※と呼ばれる現代は、市場のニーズが細分化し、トレンドの移り変わりもますます激しくなっています。従来のような画一的なビジネスでは変化に対応しきれないため、物事を複眼的に捉え、より柔軟に軌道修正していく能力が求められています。また、多様な価値観を持つ人々がともに働くようになったことも一つの要因です。

※VUCA(ブーカ)…Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った言葉

EQが高い人にみられる10の特徴

EQが高い人は、共通の特徴を持っているといわれています。ここでは、具体的な特徴を10個ご紹介します。

<EQが高い人の10の特徴>

- 柔軟性がある

- 共感力が高い

- ストレス耐性が高い

- 素直である

- 傾聴力が高い

- 粘り強い

- オン・オフの切り替えができる

- 自発的な行動がとれる

- ポジティブである

- 自分の強み/弱みを知っている

柔軟性がある

EQが高い人は、異なる価値観や意見を受け入れやすく、相手の意見や立場を尊重したコミュニケーションが可能です。ミスやアクシデントに冷静に対応できる、環境の変化にも寛容な点は、柔軟性があるといえます。偏った考え方を持たず、広い視座で物事を捉えられるため、客観的な視点から適切な判断を行うことにも長けています。

共感力が高い

共感力が高く、表情やしぐさ、声のトーンなどから、相手の感情やニュアンスを敏感に察知します。相手の立場で物事を考えられるため、配慮やサポートがうまく、「気が利く」「思いやりがある」という印象を抱かれやすいでしょう。

ストレス耐性が高い

ストレス耐性が高いことも、EQが高い人の特徴です。怒りや不安を感じるような場面でも、感情的に反応することなく、「今自分はこう思っているのだな」と、自分の気持ちを客観視してストレスに対処できます。過剰なストレスを抱え込むことがないため、困難な状況でも安定したパフォーマンスを発揮できます。

素直である

間違いや失敗を素直に認める謙虚な姿勢があります。自分の非を他人に転嫁したり、周りを責めたりせず謝罪ができます。また、他者からの助言を受け入れられるため、自己の成長につなげられるでしょう。

傾聴力が高い

EQが高い人は、相手の話にじっくりと耳を傾け、最後まで聞く姿勢を大切にします。話している途中で遮る、「それは間違っている」と否定しないため、相手が「この人なら話しやすい」「私の話をちゃんと理解してくれる」と感じることも多いです。「聞き上手」であることは、リーダーシップの発揮という点でも重要です。

粘り強い

難しい課題や壁に直面した時でも、「今やるべきこと」に集中し、粘り強く取り組めます。「もうやめてしまいたい」「逃げたい」といったネガティブな感情にも適切に対処できるため、途中で投げ出すことがありません。コツコツと取り組み、大きな成果を得られると、自分自身のさらなる成長が期待できます。

オン・オフの切り替えができる

仕事とプライベートの切り替えが上手なことも一つの特徴です。集中すべき時にはスイッチを「オン」にして業務に取り組み、休憩や退勤後は完全に「オフ」にしてしっかりと休むなど、自分の感情を意識的にマネジメントできます。メリハリをつけて仕事をすることは、ストレスへの対処としても適切であり、心身の健康維持にもつながります。

自発的な行動がとれる

他人の期待や承認など、外発的な動機づけを必要とせず、内面からモチベーションを湧き上がらせる力を持っています。指示を受けなくても、自分で目標を立てて主体的に仕事を進められるのです。また、モチベーションの管理もできるため、目標に向かって着実に努力を積み重ねられるでしょう。

ポジティブである

EQが高い人は、過去の失敗を長く引きずることなく、「次はどうすればうまくいくか」「この失敗から何を学べたか」という視点で、物事を前向きに捉えます。自分にできることを探して挑戦を続ける姿勢は、周囲の人に対してもポジティブな影響を与えます。

自分の強み/弱みを知っている

自分をしっかりと分析し、強みと弱みを把握していることも特徴といえます。どんな場面で自分がストレスを感じやすいのか、怒りのトリガーとなるのは何かを自覚しているため、感情に振り回されることなく、適切な振る舞いができます。自分の強みを活かしながらも、弱みである部分は素直に他者に協力を依頼できるため、チームに助け合いの土壌ができます。

EQの鍛え方を解説した資料を以下より無料でダウンロードいただけます。

○仕様:PDFファイル/16ページ

EQが低い人にみられる3つの特徴

EQが低い人にも共通点があります。ただしこれらは、トレーニングによって改善が可能です。

自己中心的でプライドが高い

EQが低い人は自己中心的でプライドが高く、間違いや自分の非を認めない傾向があります。言い訳や反発をすることも多いでしょう。こういった言動は周囲との摩擦を生みチームの和を乱すだけでなく、本人の成長のチャンスも失われてしまいます。

ネガティブな発言が多い

不満や文句などネガティブな発言が多いことも、EQが低い人の特徴です。他責思考で、ミスを他人や環境のせいにする傾向も強く、職場やチームの士気を下げる存在になりがちです。

感情的になりやすい

感情のマネジメントが苦手で、場所や状況を考えずにすぐ怒ったり、周囲に当たり散らしたりするなど、攻撃的な態度がみられることも特徴です。職場の空気が悪くなることは、円滑なコミュニケーションや良好な人間関係構築の妨げとなり、周囲から孤立してしまう場合もあります。

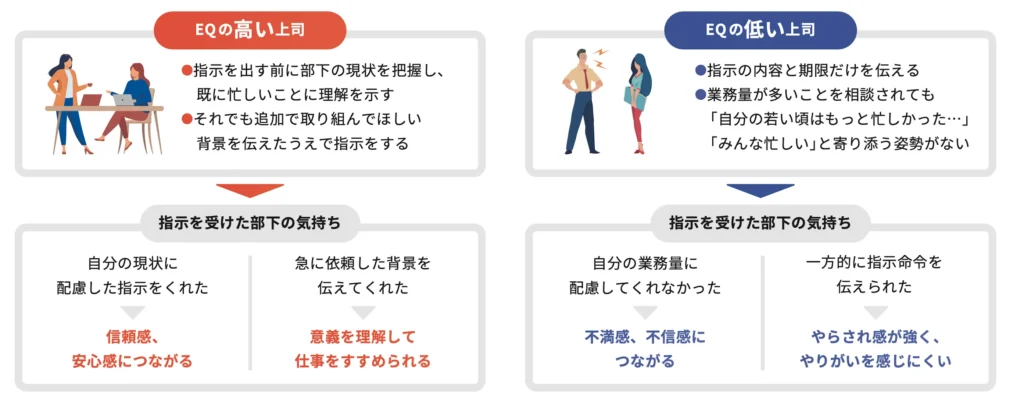

EQが高い人と低い人の違い

EQが高い人と低い人の違いは、“感情を活用しているか”が大きな違いとなります。具体的な業務依頼シーンを例にご紹介します。

【背景】

業務量の多い部下へ、追加の指示を出し、納期通りに提出してもらう。

<EQが高い上司>

既に忙しい部下の現状に理解を示しつつ、背景を丁寧に伝え、業務の意義や必要性を共有します。必要に応じて、部下の作業の優先順位を一緒に整理するなどのサポートも行います。

→部下は納得感や信頼感を抱き、モチベーションを保ちながら業務に取り組めます。

<EQが低い上司>

相手の状況に無関心で一方的に指示を出します。忙しいことを伝えられても寄り添う姿勢を見せません。

→部下は「やらされている」と感じ、不満やストレスを抱える原因になります。

EQを高めるメリット

従業員のEQを高めることは、個人だけでなく組織にもさまざまなメリットがあります。

リーダーシップが身につく

管理職は、部下やチームメンバーとコミュニケーションをとりながら目標へ導き、チームの人間関係を円滑に保つことが求められます。自分自身の感情をうまく扱い、他者の感情を深く理解できるようになれば、部下の性格や状況に合わせた、適切なフィードバックが可能となります。

例えば、部下を叱らなければならない場面でも、感情的にならず建設的に伝えられるでしょう。部下がフィードバックを前向きに捉えられると、上司への信頼感が生まれ、チームワークや結束力が高まります。企業としても、リーダーに求められる素質を持った人材が育つことは、大きなメリットとなります。

アドバンテッジリスクマネジメントが提供する、「EQ感情マネジメント向上研修」の中に「リーダーシップ開発研修(EQ)」があります。場面や相手に応じた、適切なリーダーシップスタイルを発揮できるようになることを目指す研修です。EQ行動特性検査(EQI)の結果をもとに、自身が発揮している現在のリーダーシップスタイルを把握し、目指すべき方向性や、自己開発の方法について学びます。

良好な人間関係が構築できる

EQを高めることは、職場における良好な人間関係の構築にも大きく貢献します。ビジネスは、さまざまな立場の人と関わりながら進めていくものです。相手の話に耳を傾け、意見を尊重したコミュニケーションができることとは、相手に安心感を与え、周囲とも良好な関係性が築けるようになります。

ハラスメントが起こりにくくなる

EQを高めて感情を適切にマネジメントできるようになることは、パワハラやモラハラなどの職場のハラスメントを防ぐうえでも効果的です。自分自身の言動を客観的に捉え、「どのように伝えるべきか」を考えることで、よりよいコミュニケーションがとれるようになれば、心理的安全性の高い職場作りにも寄与します。

組織の生産性が向上する

EQの高い従業員が多い組織では、一人ひとりが自分の感情をうまくマネジメントできるため、意見の対立が生じても、建設的な議論によって解決ができます。相手の立場や状況を理解する姿勢と円滑なコミュニケーションにより、従業員の協働意識が育まれ、連携や助け合いの文化が広がり、組織全体の生産性向上に貢献します。

メンタルヘルス対策につながる

従業員のメンタルヘルス不調の原因が、職場の人間関係であるケースは少なくありません。EQが高い従業員は、お互いに思いやりを持って接するため、ストレスの原因となるようなコミュニケーションの問題が生じにくいでしょう。

また、自分や他者の感情の理解に長けているので、自分の不調をいち早く察知してストレスに対処する、相手の心の変化に気づいて声をかける、といったことも自然とできるようになります。ストレスそのものの軽減、不調への対処が早期にできる点は、メンタルヘルス対策として有効です。

EQを高める方法

最後に、EQを高めるためにできる企業側からのアプローチと、従業員自身でできる取り組みをご紹介します。

【企業】従業員のEQを把握する

従業員のEQを高めるためには、まず「今の状態を知る」ことが大切です。EQは誰もが無意識に使っているものですが、人によって得意・不得意や発揮の度合いは異なります。EQI(行動特性検査)でEQの発揮度合いを測定して可視化し、自分の行動傾向や思考の癖、自分の強みや改善点などを客観的に理解することが、EQを向上させる出発点となります。

【企業】研修を実施する

感情を適切にマネジメントする方法や、コミュニケーションスキルなど、EQ向上につながる実践的な学びの機会を提供しましょう。従業員のEQ向上が組織にとってプラスになることを踏まえ、人材開発/育成の施策として研修を行うことがおすすめです。

アドバンテッジリスクマネジメントが提供する、「EQ感情マネジメント向上研修」の中に「感情マネジメント力(EQ)向上研修~SSP:セルフサイエンスプログラム~」があります。EQ行動特性検査(EQI)から自身の行動傾向を可視化し、客観的に理解します。その上で、多数のワークから課題解決に向けた行動変容のヒントを習得し、具体的な行動目標を策定・実行する研修です。EQIは研修内で受検可能です。

【個人】自分の感情の動きを捉え、記録する

自分の感情の動きを記録し、見える化することも有効です。例えば、仕事をする中で「どんな場面で怒りを感じたか」「ストレスを感じたか」、それによって「なぜ辛いと思ったのか」「どんな行動をとったか」などを、日記やメモアプリなどを活用して簡単に書き出す習慣をつけましょう。感情の動きを客観的に見つめ直し、冷静に分析することで、自己理解が深まります。感情に振り回されることなく、感情を理解したうえで、最適な行動につなげるための土台を作ります。

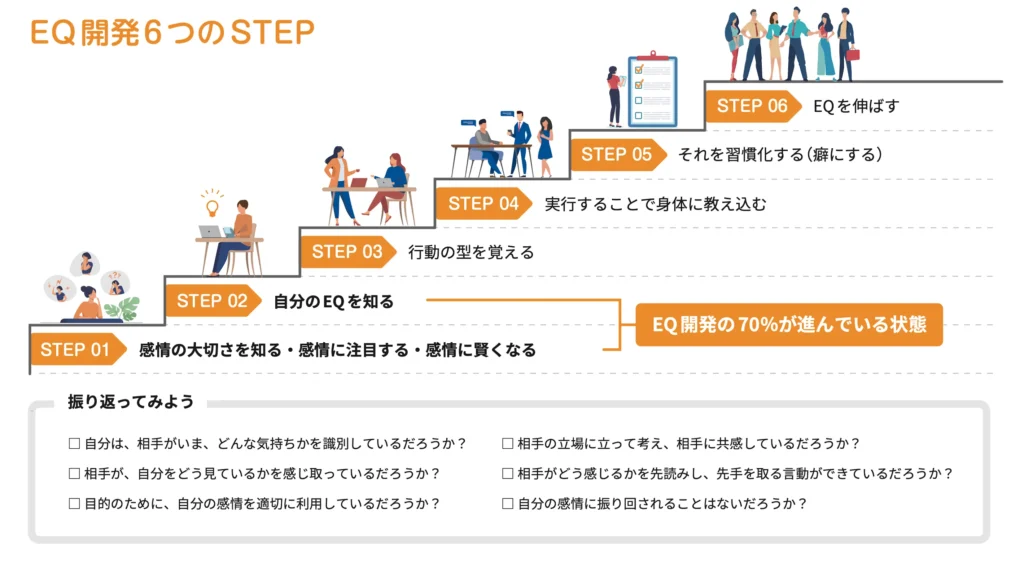

EQを高めるための6つのSTEP

EQを高めるためには以下6つのステップがあります。

①感情の大切さを知る・注目する・感情に賢くなる

②自分のEQを知る

③行動の型を覚える

④実行することで身体に教え込む

⑤それを習慣化(癖)にする

⑥EQを伸ばす

詳しい内容と伸ばし方を解説した資料は以下より無料でダウンロードいただけます。

個々のEQを高め、時代に対応できるしなやかな組織へ

EQが高い人は、自分自身の感情を理解し、適切にマネジメントすることによって、周囲との良好な関係を維持します。また、ストレスを感じる出来事に直面しても、その柔軟性や粘り強さを活かして乗り越えられるため、安定して高いパフォーマンスを発揮できます。EQは、トレーニングと実践を通して育てられるスキルです。従業員一人ひとりのEQを高め、前向きで自律的な組織を作っていきましょう。