人事施策など、効果の測定が難しいとされる施策の改善状況をチェックするために活用されているのが「エンゲージメントサーベイ」です。また、従業員に心身ともに健康な状態で働いてもらう「ウェルビーイング」な職場の実現という観点でも、エンゲージメントサーベイによる現状把握・分析が重要視されています。本記事では、エンゲージメントサーベイのメリットや効果的な活用方法、ツールの選び方などについて紹介します。

目次

エンゲージメントサーベイとは?

エンゲージメントサーベイとは、従業員が「今の仕事に対してどのくらいやりがいや意欲を感じているか」「組織に対してどのくらい愛着を持っているのか」を測定し、可視化する調査です。仕事への熱意、職場への愛着、チームとの関係性など、さまざまな観点から従業員と組織との”結びつきの強さ”を把握します。

エンゲージメントサーベイと従業員満足度調査の違い

従業員満足度調査とは、給与や労働条件、福利厚生など、職場環境への満足度を測る調査です。大きな違いは、従業員満足度調査が従業員の「働きやすさ」に焦点を当てているのに対し、エンゲージメントサーベイは「働きがい」に着目している点です。

また、従業員満足度調査における「給与」や「人間関係」「福利厚生」といった項目は、ハーズバーグの二要因理論では「衛生要因」に当たります。衛生要因は、「充実することで不満は解消されるが、満足度の上昇にはつながらない」ものです。

加えて、エンゲージメントは組織と従業員の結びつきという”双方向”の関係性を示す指標であるのに対し、従業員満足度は企業が従業員に与えるものを評価する”一方向”の指標です。従業員の働く意欲を高め、「双方の成長を促す取り組み」を進めるという意味では、従業員満足度調査ではカバーしきれない要素があるといえます。

エンゲージメントサーベイの目的

エンゲージメントサーベイの目的について、改めておさらいしておきましょう。

従業員の現状のエンゲージメント把握

主な目的の一つは、現状の従業員のエンゲージメント状態を客観的に把握することです。エンゲージメントは、主観的で、目に見えづらいものです。「従業員が組織に対してどのような思いを抱いているのか」「働く中で成長を実感できているのか」などを数値で明確に示すことが、その後の組織改善のスタートラインとなります。

パルスサーベイは、リアルタイムで従業員のコンディションを把握できるだけでなく、課題の早期発見と対処につなげ、PDCAをしっかりと機能させるために効果的です。従業員のエンゲージメントは、業務量や周辺環境に影響されます。だからこそ、短いスパンで継続的に状態を確認できるパルスサーベイが有効です。

人事施策の効果測定や課題発見

もう一つの目的は、従来から取り組んでいる人事施策の効果測定です。例えば、「働きやすい職場環境のために取り入れたフリーアドレス制度は、エンゲージメントに好影響を与えているか?」のように、施策の継続・廃止・改善などの意思決定に役立てられます。

調査結果からは、コミュニケーションやマネジメント不足、従業員の主体性の欠如、モチベーションの低下といった個人の問題だけでなく、組織内の構造的な課題やチームの状態など、見えにくい組織の状態を可視化も実現します。これにより、より本質的な改善案の策定につなげることも可能です。

エンゲージメントサーベイの効果

続いては、エンゲージメントサーベイの実施により、企業が期待できる効果について解説します。

従業員のモチベーション向上

前述の通り、エンゲージメントサーベイの実施により、従業員のコンディションを把握できます。具体的には、上司や部下・同僚との信頼関係が構築できているかなどを質問すると、従業員が抱える潜在的な不満や課題などをキャッチアップできるでしょう。結果をもとに、必要に応じて1on1や人事面談などの適切なフォローを実施すれば、従業員のモチベーションの維持・向上を図ることができます。パルスサーベイの場合、定期的に調査を行うため、従業員の小さな変化にも気付きやすいでしょう。

また、エンゲージメントサーベイを匿名で行い、組織(部署)ごとの課題(例えば、コミュニケーションが良好でない、業務効率が悪いなど)を抽出するのも一つの方法です。一つ一つ解決していくことで、結果として従業員のモチベーションアップにもつながります。

離職率の低下

エンゲージメントサーベイは、離職率の低下や定着率の向上にも役立ちます。定期的なサーベイで従業員のコンディションをキャッチできれば、退職の予兆やサインに気付けることがあります。

また、離職率の高い部署や、定着率が高い部署の傾向も把握できます。サーベイ結果をもとに、離職を防ぐための効果的なフォローや施策を打つことができれば、優秀な人材流出の抑制につながるでしょう。

生産性の向上

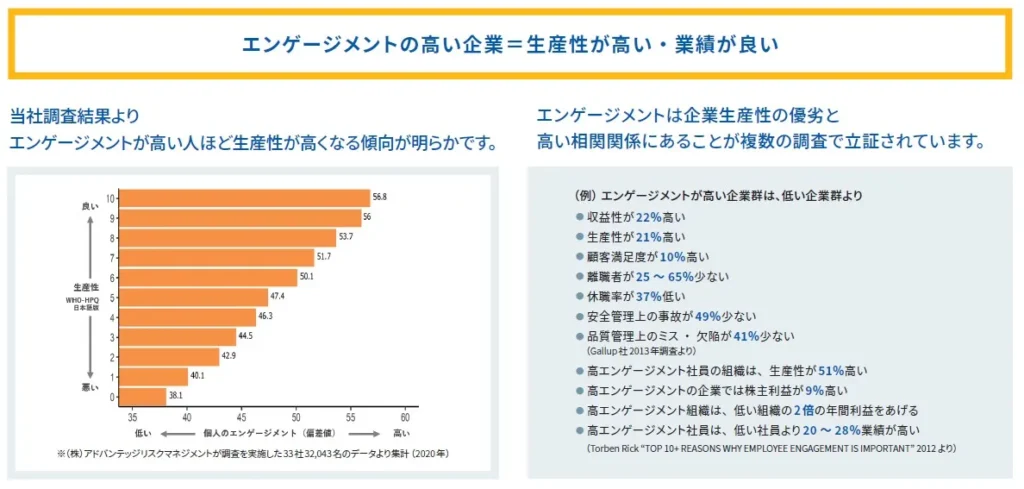

エンゲージメントサーベイの実施により、生産性の向上が期待できます。サーベイを通じてエンゲージメントの低下や組織の課題が見えれば、生産性向上のボトルネックになっている要因も発見できるでしょう。

例えば、ある部署で業務過多によるモチベーション低下が見られたら、部署内の各人への業務量を再調整します。また、他部署とのコミュニケーションに課題を感じているようであれば、部署間コミュニケーションがスムーズに行えるような施策・イベントを実施します。このように、問題の丁寧な解決が生産性向上を図るのです。

なお当社の調査においても、エンゲージメントの高い企業=生産性が高いことがわかっています。

エンゲージメントサーベイを導入するメリット

エンゲージメントサーベイの導入は、組織改善プロセスに大きなメリットを与えます。

組織課題が可視化される

エンゲージメントサーベイを行うことで組織課題の定量的な把握ができます。組織課題を肌感でつかむのではなく、得られた情報から客観的に分析を行い、より適切な人事施策を展開できるでしょう。

また、サーベイの実施は、現状の課題だけではなく、将来的に生じうる課題の予兆を捉えることも可能にします。サーベイの結果を従業員に共有し、組織全体で意見交換や対話を行うことで、従業員と企業間におけるギャップを埋めることにも活用できます。

施策の優先順位が明確になる

組織課題はさまざまあるものの、そのすべてを一度に解決することは難しいものです。限られたリソースの中で、最も優先すべき課題や、効果的な改善施策を見極めるためには、データに基づいた意思決定が重要となります。エンゲージメントサーベイは、どの施策に注力すべきかの判断を助ける有効な手段となり得ます。

エンゲージメントサーベイの導入ステップ

ここからは、実際にエンゲージメントサーベイを導入する際の流れをご紹介します。

①実施・活用の目的とゴールを定義する

エンゲージメントサーベイは、組織の課題を可視化するための調査方法であり、実施したからといって、自動的にエンゲージメントが高まるわけではありません。また、目的によって設問設計も変わってきます。サーベイはあくまで手段であることを理解した上で、自社が目指すべき姿や最終ゴール、サーベイ実施の目的を初めに整理しておきましょう。

<サーベイ実施の目的例>

- チームの生産性が上がらない理由を探りたい

- 新卒従業員の定着率を上げたい

- 組織の体制変更によるエンゲージメントの変化を把握したい

- 従業員の価値観や志向性を把握したい

- キャリアデザインをサポートする人事制度を構築したい

②実施計画を策定する

エンゲージメントサーベイの目的に合わせて、実施タイミングを決定しましょう。例えば、組織の体制変更が予定されていて、その前後におけるエンゲージメントの変化を測りたいのであれば、変更が行われる前と変更後(数カ月後)にサーベイを実施します。来期の人事施策を練るにあたり、組織課題を明らかにしておきたいのであれば、来期の戦略策定の前に実施し、対応策を検討します。パルスサーベイの場合は、定期的にサーベイを行うことになりますので、何ヶ月ごとに実施するのかを決めておくのがおすすめです。

③サーベイの質問項目を設計する

続いて、質問項目を設計します。ポイントは、何のためにエンゲージメントサーベイを実施するのか、その目的に沿った問いを設計することです。

【質問設計例 ①】

全社的な組織体制変更時の従業員エンゲージメントの状況を知りたい。

→企業理念や事業計画への共感、企業の方針と自身のキャリアとの適合感を見るための設問を設計する。

【質問設計例 ②】

管理職変更後のその組織における従業員エンゲージメントの状況を知りたい。

→上司との信頼感や関係性、業務遂行における上司との連携の不都合の有無、評価やフィードバックへの納得感、自身の強みを発揮できているか、などを見るための設問を設計する。

設計を間違えると、得られる情報の精度が低くなったり、見当違いの分析を行ってしまったりすることもあります。また、解釈が人によって分かれないよう、明確な質問文の設計も大切です。

分析のために「あれも聞きたい」「これも聞きたい」と大量の設問を用意すると、サーベイが従業員の負担につながります。設問数に配慮する、選択式の質問項目を厚めに設計し、記述部分を少なくするなどの対応が求められます。

④従業員に周知してエンゲージメントサーベイを実施する

従業員への周知を忘れずに行い、エンゲージメントサーベイを実施を行います。メールや社内報で「サーベイを実施します」という実施予告をするだけではなく、調査の内容や目的、従業員側のメリットなどについても丁寧に伝えます。

また、サーベイの回答期間には余裕を持たせましょう。設問数が多く、回答に時間がかかる場合には、十分に期間を設けるのがおすすめです。従業員による回答忘れがないよう、必要に応じてリマインドも行います。ただし、回答期間が長すぎると、人により回答時期に差が生じる可能性があるため、期間設定は慎重な検討が必要です。

⑤サーベイ結果を分析し課題を洗い出す

サーベイの結果が出たら、結果をもとに組織の状態を読み解いていきます。数値・結果の良し悪しのみならず、さまざまな切り口による比較を通して変化の量や変動の理由を見極め、適切に結果を分析しましょう。

また、従業員への結果のフィードバックも必要です。結果を共有することで、今後の人事施策への共感を得やすくなる可能性があります。従業員自身が結果を把握することは、自身のモチベーションの低さがどこに起因しているのかなどがわかるため、セルフケアにも役立ちます。

⑥課題解決のためのアクションプランを策定・実行する

結果を見て終わりではなく、分析により明らかになった課題ときちんと向き合い、解決していくことが大切です。従業員との対話や現場との連携を通して、優先順位の高いものから段階的に進めましょう。

⑦定期的にサーベイを行い効果を検証する

改善施策の効果を定量的に検証するために、エンゲージメントサーベイは定期的に実施します。施策を単発で終わらせず、評価と改善のPDCAサイクルを繰り返して実効性の高い打ち手を検討していくことが、精度の高い取り組みにつながります。

エンゲージメントサーベイの実施方法

エンゲージメントサーベイは、設計から実施・分析までを自社で完結させることもできますが、外部の専門機関に委託して実施する方法もあります。それぞれのメリットとデメリットを押さえておきましょう。

自社でエンゲージメントサーベイを行う場合

エンゲージメントサーベイを自社で内製して実施する場合、質問項目の設計や調査方法を自由に検討できるため、最適な方法で実施できる点がメリットです。外部委託するよりコストを抑えられる可能性も高いです。

しかし、エンゲージメントに関するノウハウが十分でない場合、サーベイを実施しても、調査結果を有効に活用できず、具体的な改善施策の検討に至らないケースも少なくありません。また、エンゲージメントサーベイとは別に、既に他のサーベイを実施している場合、それらと連携した分析や比較が難しくなります。

外部に委託してエンゲージメントサーベイを行う場合

外部のサービスに委託してエンゲージメントサーベイを実施する場合、コストはかかるものの、委託することで実施にかかる手間が省け、社内担当者の負担を軽減できる点は大きなメリットです。

外部の専門機関はさまざまなノウハウを持っており、実施後の分析を高い精度/さまざまな比較軸で行えたり、改善施策についてアドバイスをもらえたりなど、幅広くサポートを受けられます。また調査そのものにコストや労力をかけすぎず、その後の改善アクションに重きを置くことも大切です。

エンゲージメントサーベイを行う際の注意点

エンゲージメントサーベイを行う際の注意点を整理しておきましょう。

従業員に十分な説明を行い理解を得る

エンゲージメントサーベイは、丁寧かつ前向きに回答してもらえるほど、より正確な情報を得られます。しかし中には、サーベイの結果が自身に不利益になることをおそれて、正しく回答してもらえないケースもあります。実施目的および回答結果や個人情報の取り扱いに関しては、しっかりと事前説明を行い、従業員の理解と納得を得ることが大切です。従業員の不安を和らげるため、匿名調査も一つの方法です。

従業員の負担を少なくする

従業員は業務の合間にサーベイへの回答を行います。時間的な負担が大きいと回答率が下がったり、回答の精度が低くなったりする可能性があります。テーマを絞って設問数を最小限にする、繁忙期を避ける、スマートフォンなどのモバイル端末からも回答できるようにするなどの工夫を心がけましょう。

結果を従業員に共有する

サーベイの実施後は、必ず結果を従業員に共有しましょう。フィードバックが不十分だと、従業員は「自分達の声が無視されているのかもしれない」「結果が何に使われているのかわからないなら協力しても意味がない」と感じてしまい、かえってエンゲージメントが下がるおそれがあるためです。全社会議やイントラネットでサーベイ結果を共有する、管理職が結果を確認できる場合は、管理職が率先して自部門の結果をチーム内に共有してディスカッションの場を設けるなど、従業員を巻き込みながら改善に向けた取り組みを進めていきます。

改善のPDCAサイクルを構築する

従業員の考え方や組織の状態は、時間とともに変化するものです。その時々の組織の状態を知るためにも、エンゲージメントサーベイは継続的に実施し、分析と課題の把握、改善に向けたアクションの実行というPDCAサイクルを構築します。継続的な改善の姿勢そのものが「従業員の声を大切にする」というメッセージとなり、サーベイの効果を高め、エンゲージメント向上に寄与します。

【活用の流れ】

P:組織改善に向けた、具体的なアクションプランの策定

D:改善活動の実施

C:パルスサーベイで改善活動の成果を確認

A:結果の振り返り、次のアクションプランの検討

エンゲージメントサーベイの質問項目例

エンゲージメントサーベイの質問項目は、実施目的に沿っていることに加えて、シンプルで回答しやすい問いにすることが重要です。また、自由回答ではなく5段階や10段階の選択式の回答方式にするほうが、定量的な評価がしやすいです。

企業が独自に質問項目を作成することも可能ですが、広く使われている代表的な質問項目を活用するのも良いでしょう。状態把握の質問のほか、押さえておきたい指標として、「エンゲージメントドライバー指標」「エンゲージメント指標」があります。設問設計の参考となる質問項目の例とあわせてご紹介します。

状態把握のための質問項目

課題を明らかにするためにも、組織と個人の状態を把握する質問設定が重要です。

【(例)エンゲージメントの状態を把握するための質問項目例】

- 見通しを持って仕事に取り組めているか

- 仕事で自分の強みを発揮できていると感じるか

- 仕事の意義や働きがいを感じるか

【(例)メンタルヘルスの状態を把握するための質問項目例】

- 仕事の量は多いと感じているか

- 仕事の難易度は高いと感じるか

- 仕事の裁量は十分にあると感じるか

【(例)職場のコミュニケーションの状態を把握するための質問項目例】

- 職場の人間関係は良いか

- 上司は誠実な態度で接しているか

- 上司は必要に応じて業務上の配慮をしているか

エンゲージメントドライバー指標

エンゲージメントドライバー指標とは、エンゲージメント向上のカギとなる要因を把握するための指標です。組織ドライバー(人間関係や職場環境)、職務ドライバー(仕事への満足度や当事者意識)、個人ドライバー(貢献や成長の実感)の3項目に分けられています。

【質問例】

- 組織ドライバー:上司や同僚から褒められたり、肯定的な言葉をかけられたりする機会はあるか

- 職務ドライバー:所属する部署の目標や企業全体のビジョンを理解しているか

- 個人ドライバー:自分の仕事がビジョンの実現に結びついていると感じるか

エンゲージメント指標

ワークエンゲージメント指標とは、「活力」「熱意」「没頭」の3つの尺度から、「従業員が前向きな感情を持って仕事に取り組めているか」を評価する指標です。ワークエンゲージメントの測定には、17の設問で構成されるUWES(Utrecht Work Engagement Scale)や9つの設問による日本版UWESが広く用いられています。また、従業員が企業に対して抱く愛着の度合い示すエンプロイーエンゲージメント指標についても、あわせて計測を行います。

【質問例】

- 自分なりに工夫しながら仕事に取り組んでいるか

- 仕事に夢中になっている、没頭していると感じるか

- 今の企業で働くことを、プラスに感じるか

エンゲージメントサーベイ結果の活用方法

エンゲージメントサーベイの結果は、以下のようにさまざまなシーンで活用できます。

【例】

- モチベーション向上 意欲低下の原因をサーベイで把握し、評価制度やキャリア支援制度を見直す 部下のモチベーション向上を促す方法を学ぶ管理職研修を実施する

- 離職防止対策 パルスサーベイで離職につながる変化を早期に把握する ストレスチェックなどと連携させ、潜在的な離職要因を可視化する

- 生産性向上 パフォーマンスが高い部署の共通する因子を特定し、横展開する コミュニケーションの課題を抽出し、従業員同士の交流を促す施策を実行する

エンゲージメントサーベイの活用事例

実際にエンゲージメントサーベイを導入し活用している企業の事例や活用例をご紹介します。

IT系企業T社の導入事例

【課題】

テレワークの浸透によって見えづらくなった組織状態のフォロー

【導入内容】

従業員の心の状態を把握する目的で、ストレスチェックに加え、簡易的かつ短いスパンで実施するパルスサーベイを導入。

【活用結果】

メンタルヘルスに関連した設問設計が可能なサービスを導入したことで、従業員の心の変化をいち早く捉えられるようになり、メンタルヘルス対策強化につながっている。

活用例:メンタルヘルス不調

【課題】

メンタルヘルス不調を理由とした休職者が増加

【実施内容】

メンタルヘルス不調の未然予防と早期発見のため、メンタルヘルスとハラスメントの指標を中心としたパルスサーベイを実施

【調査対象】

30代前半までの若年層

【調査項目】

メンタルヘルスとハラスメントに関する内容

【調査頻度】

四半期に一度(30問程度)

【調査結果の活用イメージ】

組織結果は、研修実施などの施策検討の材料に活用したほか、個人結果は、休職リスクが高いとみられる従業員に対し個別面談を実施するなど、早期対応につなげることが可能になりました。

※アドバンテッジリスクマネジメントが提供する「アドバンテッジ ピディカ」の活用例となります。

活用例:離職防止

【課題】

全体的に離職率が高い

【実施内容】

エンゲージメント指標を中心とした項目に加え、独自の設問をプラスしたエンゲージメントサーベイを実施

【調査対象】

全従業員

【調査頻度】

四半期に一度(30問程度)

【調査結果の活用イメージ】

組織結果は管理職も閲覧できるよう権限を付与し、組織長に自組織の結果を直接確認してもらえるように設定。人事から組織・個人への改善策検討に活用するだけでなく、組織長自らがアクションプランを策定できるようにすることで、自走型の組織改善が実現しました。

※アドバンテッジリスクマネジメントが提供する「アドバンテッジ ピディカ」の活用例となります。

エンゲージメントサーベイツールの選び方

エンゲージメントサーベイツールは数多く提供されており、得意とする分野が異なることもあります。最後に、エンゲージメントサーベイツールの選定にあたり、押さえておくべきポイントをご紹介します。

自社の実施目的との一致度

エンゲージメントサーベイを通して知りたいことが、そのツールを使えば「きちんと可視化できるか」は、最初に検討すべき重要なポイントです。ツールによって得意とするテーマはさまざまで、エンゲージメントだけでなくストレス要因や組織風土、リーダーシップなどに特化したもの、人事データやストレスチェックなどと連携できるサービスもあるため、自社にとって最適なツールの選択が大切です。メンタルヘルスやハラスメント、生活習慣など、複数の調査を課題軸でも組み合わせできると、より自社に合った設定が可能となります。

設問項目のバリエーションやカスタマイズ性

質問項目の内容や数、カスタマイズ性の高さも重視すべきポイントの一つです。多くのツールではあらかじめテンプレートが用意されていますが、その種類や数は異なります。自社が求める情報を過不足なく拾えるか、項目の追加や変更ができるか、匿名/記名式を使い分けられるか、調査対象者のグルーピングが自由にできるかなどをよく比較し、より自社にフィットした設計が可能なツールを選びましょう。

分析・レポート機能の使いやすさ

サーベイ実施後の「活用」が重要となる点では、分析やレポート機能の見やすさや使い勝手の良さもチェックしておきたいところです。結果が自動で整理されるなど分析しやすくなっているか、グラフなどで直感的に課題を把握できるかなど、分析と活用がスムーズにできるかを評価しましょう。

また、社内向けにわかりやすく結果を共有するためのテンプレートが用意されているか、人事からの詳しい説明がなくても、管理職が理解できるような仕様になっているかなど、現場へのフィードバックがスムーズにできる仕組みが用意されていると、改善のスピードを加速させられます。

実施後のフォロー体制

ツール導入後のフォローやサーベイ実施後のサポートなど、支援体制が整っているかも選定ポイントの一つです。例えば「専門家による結果分析/フィードバックがある」「改善施策の立案をサポートしてもらえる」「課題に沿った研修やワークショップなどを実施してもらえる」など、改善を促進できる体制があるか、という視点を持ちましょう。コストはかかるものの、組織改善の精度やスピードの上昇が期待できます。自社がどこまでのサポートを必要としているかを明確にし、比較検討しましょう。

エンゲージメントサーベイで組織課題を解決

エンゲージメントサーベイは、エンゲージメント向上に欠かせない手段の一つですが、サーベイを実施するだけでは不十分です。目的の明確化、従業員の理解と協力を得ること、結果を正しく共有し、改善の取り組みの継続、これらすべての丁寧な実施が、理想とする組織の実現につながります。人事施策をより意味のあるものにするためにも、エンゲージメントサーベイを取り入れてみてはいかがでしょうか。